文/張英進(장영진)

譯/陳曉菁

又過了一天,夜也深了,在薄霧籠罩的夜空裡,一群大雁成群結隊飛向遠方。我將視線固定在遠處的夜空中,獨自陷入了沉思。

「我不想要再這樣子活下去了,在這塊土地上什麼也做不了,沒有任何的希望和夢想。這裡就像一座巨大的監獄一樣,只是一座沒有鐵窗的監獄,假如可以離開這裡的話……說不定事情還會有轉機。在我服兵役的時期,那時候脫北者的家族會被送到政治犯的收容所,但是現在已經不至於會這麼做了,而且以我們家族的出身背景來說,本來就沒什麼出人頭地的機會,即便因為我而受到懲罰,也同樣還是勞動者的身分。媽媽的年紀也大了,就算再活也沒幾年。而且只要我離開的話,和美羅的婚姻關係就會自動解除,這麼一來她就可以再跟別的男人結婚,過著幸福快樂的日子,美羅一定要變得幸福。雖然哥哥們一開始可能會有被我背叛的感覺,不過即使是同一個肚子生出來的骨肉,最終還是會走上不同的道路,他們也沒有辦法對我的命運、我的人生負起責任。我一定要離開這裡,就算最後走投無路,我也別無所求了……」

一想到這裡,原先緊緊纏繞在我身上的鐵鍊好像突然全部鬆開似的,我感受到無拘無束的自由,覺得自己就好像在夜空中振翅高飛的大雁一樣,彷彿馬上就要啟程前往下一個目的地,我以告別的心情,最後一次悄悄地躺在美羅的身邊。噹……噹……牆壁上的時鐘經過了兩點,告訴我現在已經是凌晨三點了。

月光從小小的窗戶映照進來,灑落在美羅小巧的臉蛋上。我可以聽到她均勻的呼吸聲,仔細一聽,似乎連心臟跳動的聲音也可以聽得見。我轉過身來,就著月光細細地端詳美羅熟睡的臉龐。

已經九年了,我們一起度過的歲月……這段時間她因為我而流下了多少的眼淚,忽然之間過去發生的一切全部湧上心頭。某一天提早下班的我回到家裡,正在廚房裡洗自己的工作服,當時廚房的門微微敞開著。

下班回來的美羅看到這一幕之後嚇了一大跳,趕緊把廚房的門關上,然後對我說道:「哎呀,老公,你在做什麼?有人叫你洗工作服嗎?會被別人看到的。」接著她神情落寞地又說了一句:「看來你真的是這輩子要自己過活的命了。」那天美羅坐在梳妝台前面,仔細地看著自己的雙眼,一個人喃喃自語:「人家說像我這樣眼皮上有顆黑痣的女人,天生註定要流許多眼淚……」

噹噹噹噹……牆上的時鐘指向四點,然後我進入了夢鄉。

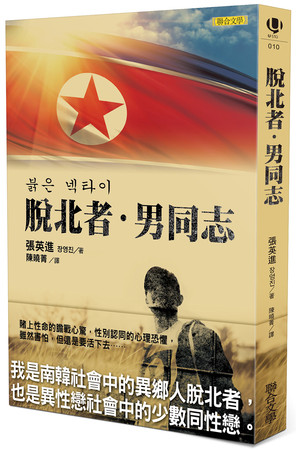

▲圖左為駐板門店的北韓軍人正密切注意動靜,右為南韓士兵積極備戰(圖/達志影像/聯社)

—在一個月光皎潔的夜晚。一邊是人民軍崗哨,另外,被高大鐵製柵欄所阻擋的那一邊則是國軍崗哨,穿越鐵絲網之後,可以看到國軍崗哨的前方停著一台直升機,直升機的螺旋槳已經啟動,似乎隨時就要飛上天空。我握緊雙拳開始往前奔跑,穿越了人民軍崗哨,翻過了鐵絲網,接下來只要搭上直升機就行了。雖然我疾步如飛地跑過人民軍守衛兵的前方,但是不知道為什麼他們只是立正站在原地,並沒有抓住從前方跑過的我。我奮力翻越鐵絲網之後,準備衝向直升機的方向,正當我快要抵達之前,直升機卻已經轟隆隆地朝天空中飛去。

我從夢中忽然驚醒,全身都被汗水給浸濕了,因為夢境實在太過鮮明生動,結局卻又太過遺憾,我的眼淚撲簌直流。身旁的美羅依然還在睡夢當中,於是我又再次躺回美羅身邊。在精神恍惚之間我又迷迷糊糊地睡去,待我再次睜開雙眼時天已經亮了。飯桌已經擺放在我的枕頭邊,而美羅早已經出門去工作了。

起身之後我坐在床上。

我一定要走,不,我不能走,我一定要走,不……

我穩定心神之後站了起來,打開衣櫥的門,將我珍惜的那些衣服全部穿在身上。到了真正要出發的時候,才發現口袋裡一毛錢也沒有,在家裡四處翻箱倒櫃也挖不出半毛錢,於是我從梳妝台的抽屜裡將手錶拿了出來,這是我退伍的時候,媽媽把家裡的羊隻拿去賣掉之後,買給我的蘇聯製光榮牌手錶。我把這隻手錶放進口袋裡,準備在去的途中拿到市場變賣。

我和平時出門的時候一樣,將家裡的鑰匙放到兔舍裡才轉身離開。不過平時總是會輕輕搖著尾巴跟在我身後的小狗,今天卻一反常態,只是懶洋洋地趴在向陽處,呆呆地盯著我看而已。雖然我想要在離開之後,繞道去母親家看她最後一眼,但是心念一轉,又覺得這麼做只會徒增心痛罷了,還是加緊腳步趕路才是。就這樣離開的我,在我的前方會遇到什麼樣的苦難、痛楚和試煉,當時的我是一無所知的。

現在的我偶爾還是會陷入沉思,那時候選擇離開,究竟是不是一個正確的決定?難道我一定要離開嗎?假如當時我沒有選擇離開的話,我的未來又會變成什麼樣呢……

不過有時候當我回想過去,又認為或許我命中註定會選擇離開,因為這是誰也無法抗拒的命運……

*延伸閱讀:北韓沒有「同性戀」這個選擇 脫北者到南韓才知道自己愛男人

作者:張英進(장영진)

譯者:陳曉菁

本文由 聯合文學 授權轉載

未經授權,請勿轉載