文/泰拉.維斯托(Tara Westover)

譯/林師祺

富蘭克林那間商店已經準備蓋屋頂,所以聖誕節過後兩天,我硬將彎曲、發黑的腳趾塞進工作靴,整天早上都在屋頂的電鍍錫板上鑽螺絲。傍晚時,翔恩放下電鑽,走下堆高機的叉鏟。「該休息了,妹蕭。」

我跳進木箱,翔恩降低叉鏟到地上。「妳開車!」然後椅背往後躺,閉上眼睛。我開向史托克雜貨店。

我竟然記得開進停車場時的所有細節,記得皮手套散發出來的機油味,記得指尖的灰塵如同砂紙,記得翔恩在副駕駛座對我咧嘴笑。我在車陣中看到一部紅色吉普車,是查爾斯。

我開過主要停車場,駛進北側的柏油車道,也就是員工停車場。我拉下遮陽板打量自己,看到被屋頂狂風吹得打結的頭髮,發現毛孔中積著錫板的油汙,以致毛孔粗大、骯髒。身上的衣服也都是塵土。

翔恩看到紅色吉普車,看著我舔舔大拇指,摳掉臉上的泥土,他頓時情緒亢奮。

「走吧!」他說。

「我在車上等就好了。」

「妳要進來。」

▲全身髒不想讓男友撞見/示意圖/取自免費圖庫Pixabay

翔恩察覺我感到丟臉。他知道查爾斯沒見過我這副德性,因為我那年夏季每天都衝回家洗掉髒汙、油漬,用新衣和妝容遮掩傷口、硬繭。翔恩看我煥然一新地從浴室走出來起碼看過一百次,他幾乎不認得身上不帶一絲廢鐵場氣息的我。

「妳要進來。」翔恩說第二次。他繞到駕駛座,打開我的門。這個動作很傳統,甚至頗有紳士風度。

「我不想。」我說。

「不想讓男友看到妳容光煥發?」他微笑著戳我。他看著我的神情奇怪,似乎說,這就是妳,妳以前裝成別人,自命清高,其實妳就是這副德性。

他開始瘋狂大笑,彷彿看到天大的笑話,其實什麼都沒發生。他邊笑邊舉高我的手臂,似乎要將我扛在肩上,就像救人的消防員。我不想讓查爾斯看到,決定不陪他玩。我冷冷地說:「不要碰我。」

接下來的記憶就很模糊,我只記得片段的畫面。天空莫名其妙翻覆、亂拳雨點般落在我身上、某個我不認得的男子眼露野蠻凶光。我看到自己雙手緊抓著方向盤,一對強有力的手臂拉扯我的腿。我的腳踝發生異狀,似乎有東西碎裂或斷掉。我沒抓好,整個人被拉下車。

我躺在冰冷的路面上,小石子壓進我的肌膚。翔恩拉我的雙腿時,我的牛仔褲落到臀部之下,一吋一吋越來越低。上衣往上捲,我低頭看到身體攤在柏油路上,看著我的胸罩和褪色的內褲。

我想遮住自己,但是翔恩將我雙手壓在我的頭頂。我躺著不動,覺得寒意滲進身子。我聽到自己哀求他放開,那聲音卻不像我,我聽著那個陌生女孩的啜泣聲。

他拖我站起來,我緊抓著衣服。接著他將我的手腕往後折,我痛得彎腰,而且不斷往前傾。骨頭彎曲時,我的鼻子都快碰到地面。我想站好,想用雙腿的力量推回去,但是腳踝一承重就發軟。

我放聲嘶喊,許多人回頭看,有人伸長脖子想探個究竟。我立刻開始大笑,雖然使盡全力,那歇斯底里的刺耳笑聲聽起來依舊像尖叫。

「妳要進去。」翔恩說,我覺得手腕已經骨折。

我和他一起走進明亮的店裡。走過一排排貨架時,拿下他要採買的商品時,我拚命笑。他說什麼我都笑,希望停車場的人認為先前只是笑鬧。我拖著扭傷的腳踝,卻幾乎不察覺痛感。

我們沒看到查爾斯。

翔恩和我沉默地開回工地,雖然只有五哩路,感覺卻像五十哩。到了之後,我拖著腳走向商店。爸爸和理查在店裡。因為之前腳趾受傷,我本來就瘸著腿,所以沒有人注意到我的步伐更蹣跚。然而理查看了我一眼,看到我臉上掛著油汙和淚痕,立刻知道事情不對勁。爸爸什麼也沒發現。

我拿起電鑽用左手鑽螺絲,但是力道不平均,身體重心又全落在一隻腳上,我的平衡感很差。螺絲從錫板上彈出,留下捲曲彩帶般的痕跡。我毀了兩面錫板之後,爸爸打發我回家。

▲哥哥辯稱在停車場硬拖她下車只是嬉鬧/示意圖/取自免費圖庫Pixabay

那晚,我手上纏著厚厚的繃帶,在日記上寫下潦草的一篇。我提出許多問題。我哀求他,他為何不住手?我寫下:那就像給殭屍咬了一口,他似乎聽不到我的聲音。

翔恩敲門,我將日記塞進枕頭底下。他駝著背走進來,輕聲細語地說話。他說他只是跟我玩,在工地看到我抱著手才知道我受傷。他檢查我手腕的骨頭和腳踝,用毛巾裹著冰塊送來我房間,說下次我們再嬉鬧,只要覺得不對勁就要告訴他。

他離開之後,我又拿出日記。那真的只是嬉笑打鬧嗎?我寫著。他看不出他打傷我?我不知道,真的不知道。

我開始和自己辯論,懷疑先前是不是講得不夠清楚,哪些是我輕聲低語,哪些又是我尖叫吶喊?最後我認定,只要我用不同問法、語氣再平靜一點,他絕對會住手。我寫著寫著,寫到自己相信為止,那時間也要不了多久,因為我想相信。想到錯是在我,心裡就舒坦多了,因為那表示情勢還在我掌控中。

我收起日記,躺在床上,反覆背誦這段文字,彷彿想背下一首詩。背著背著,我幾乎都要牢牢記住了,可是腦海浮現的畫面打斷我的思緒。我看到我仰躺著,手被壓在頭上。我馬上又回到停車場,低頭看著慘白的腹部,又抬頭看看哥哥。

他的表情令人難忘,那不是生氣或暴怒,絲毫沒有憤慨的情緒。只有快感,毫無顧忌的快感。一部分的我懂了,侮辱我會讓他覺得痛快,儘管有另一部分的我不想接受。那不是意外,也不是連帶效應,那就是他的目的。

這種一知半解的領悟就像中邪,我有幾分鐘都無法擺脫這種情緒。我從床上坐起來,拿出日記,開了前所未見的首例,寫下事發經過。不同於以往,這次我用的不是模稜兩可、模糊帶過的文字。

我不再言語閃爍,而是直白地寫下記憶:他逼我下車,將我兩隻手壓在我頭頂,當時我的衣服往上捲,我求他讓我拉好,但是他似乎聽不見。他看著我上衣的模樣就像個無敵大混帳,幸好我很瘦小,如果我身材高壯,當時一定將他碎屍萬段。

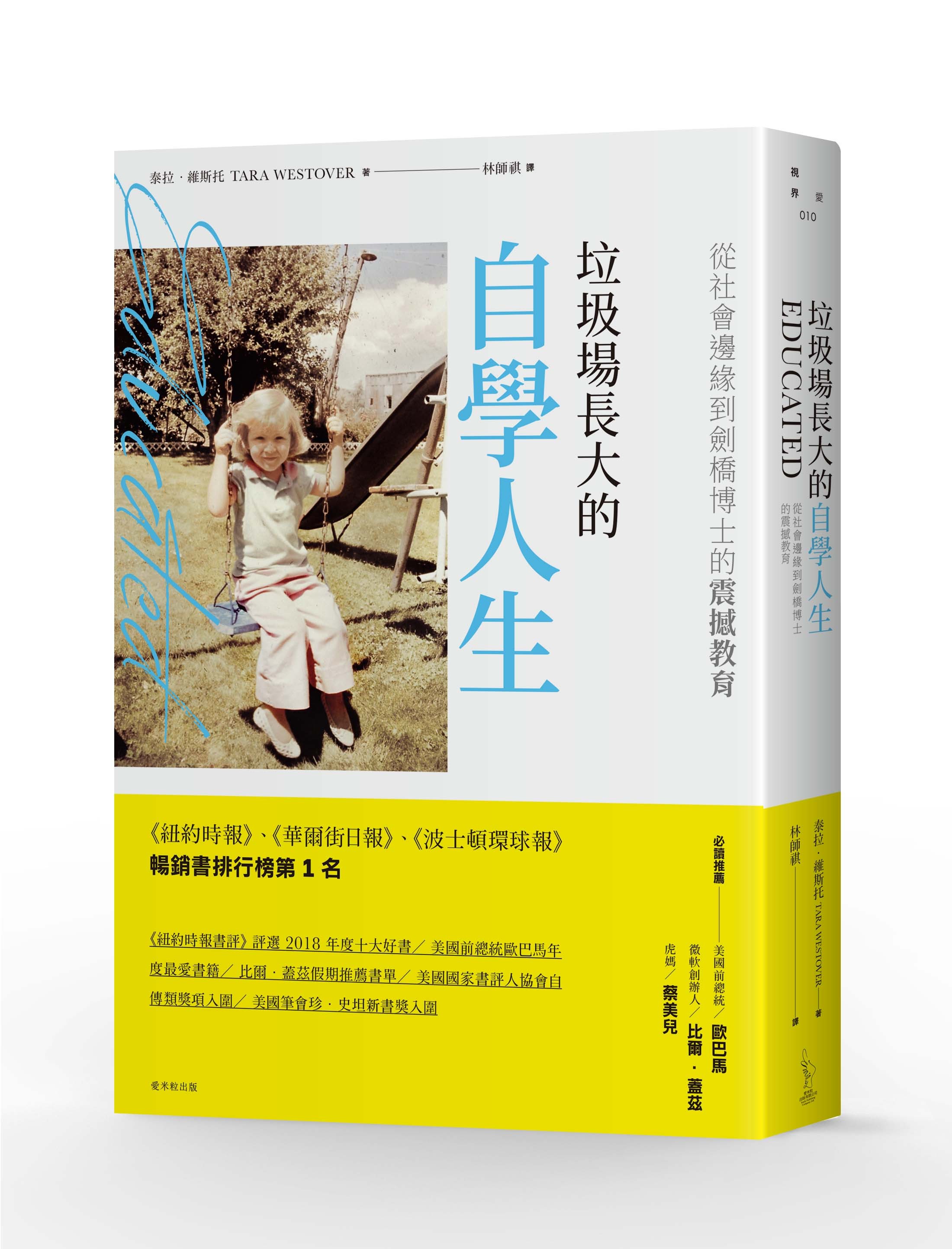

*本文摘錄自《垃圾場長大的自學人生:從社會邊緣到劍橋博士的震撼教育》

作者:泰拉.維斯托

譯者:林師祺

本文由 愛米粒出版 授權轉載

未經授權,請勿轉載