文/火閃電載不動的胖女巫

我幾乎從未跟人說過,我國中讀的是資優班。

我不清楚現在的資優是怎麼認定的,不過我知道資優教育的方式跟之前差了滿多。以前是將所有資優生聚在一個班級,雖然班級編號跟其他班級都一樣沒什麼特別,但是學校的同學不會說那是╳年╳班,總會以「資優班」統稱。

而現在的資優教育,可能是因為不想要資優生覺得自己太特別,所以資優生跟一般生是在同一個班級上課,但會為資優生規劃資優課程,上課時是把資優生從各班聚集來上課,也改為「資優資源班」。

那時是資優教育剛起步的年代,入班完全以智力測驗的結果為依據,不過,當時在地縣市有師範學校的實驗小學,學校的學生平常就常接受智力測驗,對這類測試非常得心應手。

這個結果也反映在班上成員的構成,幾乎三分之二都是來自那所小學,像我這種從其他學校進來的孩子少之又少,但孩子的世界很單純,很快的,大家從不熟變成熟悉,一些志同道合的同學也變成了好友。

但孩子的世界看似單純,其實一點都不單純,尤其是對身上掛了資優,覺得自己高人一等的孩子來說更是如此。

學校其實應該要是一個,幫學生學會接納不同,和讓學生找尋到自我認同及自信的地方(理想上啦),但學校有個東西叫做「考試」,這東西讓師長和同學自動把別人、把自己分等,分數好的是「優秀的人」,分數一般的是「普通人」,分數差的是「沒出息的人」。

同樣地,在考完第一次試後,資優班也出現了最後一名。這名祭品莫名開始成了班上男生霸凌的對象,除了那位同學之外,另外一位較具陰柔氣息的男同學,也因為本身特質開始被霸凌。

聰明的孩子霸凌人是不用拳頭,而是用更傷人的語言,看似無傷大雅的綽號,其實每個字都戳的人心鮮血淋漓。他們喜歡用玩笑包裹惡意,但因為被霸凌的人心傷無法被看到,所以也拿那些霸凌者無可奈何。被霸凌孤立的孩子,最終選擇離開這個班,也離開這所學校。

那時候,霸凌的觸手甚至伸到老師身上。

記得那是位人很好的地理老師,地理課的前一堂是導師的數學課,班上因為某些事情被全體罰站,照理說隨著下課,處罰也跟著結束,但班上領頭的學生不服導師的懲處,要全班不准坐下,地理老師進班來,就只訝異的看到一尊尊站的挺直的雕像,問發生什麼事情沒人回答,好意的關心也被學生的沉默擋回,上課上到一半,老師忍不住哭了起來……

這件事情最後的解決方式,我已失去記憶,但直到現在,每每想起這件事情,我還是可以清楚記起老師哭泣的臉龐,如果是現在的我,因為已經邊緣慣了,也許不會管什麼同儕壓力,想坐下就坐下,老師想知道什麼就回答,不會讓老師因遭無辜遷怒而哭泣。

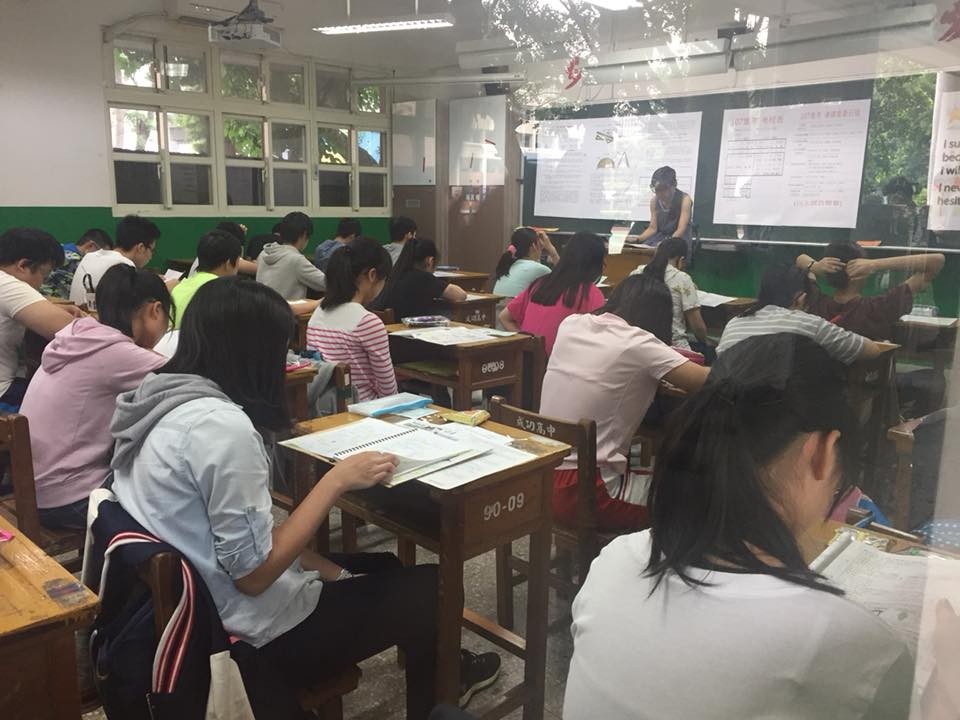

▲當年資優班的學生都認為自己最特別。(示意圖/記者胡順惠攝)

其實,若以考試來區分等級,我也是在後段的部分,霸凌的名單上也有我的名字,只是我的排名沒那麼前。但在一次,我覺得霸凌者對那位被叫「大媽」的男同學,做出有點太過的舉動而出聲後,我瞬間被列到霸凌名單前幾名。

不過,可能是因為對我而言,我的頭號霸凌者是我父親,所以對那些同學的舉動我不是很在意,只是畢業之後也完全跟所有同學斷絕聯絡。

因為沒考上第一志願高中的我,一直被父親提醒這有多丟人,我怎麼有臉跟那些全考上第一志願高中的國中同學聯繫?

這之後我的求學之路一直不順,不知道為什麼,做任何事情我總是無法專心,年紀越大越嚴重,家裡沒有人知道我的狀況,只是覺得,為什麼一個資優生,書會念得這麼零零落落。

自己的壓力加上家人給的壓力,讓我開始越來越不快樂。那個時期,「憂鬱症」這個精神問題開始被大眾所週知,看精神科醫生也不再是羞恥的事情,覺得很想把人生砍掉的我,在看過一個自我評斷的文章後,認為自己似乎應該去看醫生,也很認真地上網找醫生資料。

求診後,一位醫生診斷後跟我說:「你應該有點過動,所以才不容易集中注意力。」

那個時候我才知道,原來我是過動兒,只是症狀很輕微。

隨著成長,就學就業的壓力增大,注意力問題越來越嚴重,這變成我的壓力來源。再加上父親三不五時的冷嘲熱諷、母親歇斯底里的關心方式,都是沉重的壓力源。年輕時不知道該怎麼辦的我,讓這些壓力壓出了憂鬱症。

剛知道時試著和雙親溝通,但得到的回覆是「這是你自己的問題,不要都說是父母的錯」。

雖然這是可以預知的回覆,但還是讓人沮喪,因為我並沒有想指責什麼,只是希望改善彼此的關係讓自己過得更好,最後,我只能靠少回家跟持續服藥,來讓自己的狀況不要惡化。

之後,當柯P出來選市長,「亞斯伯格」這個名詞突然熱門起來,原本不以為意的我,在某次偶然看到討論亞斯柏格特質的書籍後才發現──原來我的父親是亞斯人!但即便如此,從小到大的語言傷害,也無法讓我因此而釋懷……

現在的我還在泥沼中掙扎,狀況時好時壞,但隨著一些的狀況改善,之前被人打擊到快要完全消失的自信,正以很慢的速度一點一滴地回來,讓我開始期待,也許,總有一天,我會完全自信而快樂的活著吧?