▲1973年柬埔寨出生的官寶卿,童年飽受戰亂之苦,直到90年代才輾轉來到臺灣。(圖/李岳軒)

口述/官寶卿、中文整理/李岳軒

我叫官寶卿,但其實我真正的姓氏是關公的「關」,當初嫁來台灣辦身份證件時,戶政人員不知怎的把我名字關寶卿寫成「官謝興」,一年後老公帶我去更正名字,寶卿兩字有改回來,但「官」還是沒改回「關」,後來也就罷了反正發音一樣,將錯就錯一直用到現在,但我大哥(關世波)很不滿,說官、關兩字不一樣,這樣我跟他彷彿不是一家人似的。

我大約在1973年左右出生,我們家是廣東裔柬埔寨華僑,家庭成員有爸、媽、大哥及我共四個人,但我對雙親實在沒太多印象,他們在我很小很小就生病過世了,我只記得小時候因為柬埔寨女生都要穿耳洞戴耳環,母親為我買了一對金耳環,在我耳垂上用力一壓戴上去,這樣就算穿耳洞了,這也成為我對她少數僅存的印象之一,後來我跟大哥顛沛流離,金耳環就遺失了。

我大哥大我十歲,父母過世後我們一直兩人相依為命,小時候沒有什麼政府或國家的觀念,只知道統治管理我們的是一群穿黑衣服的人(編註:紅色高棉政權士兵的制服為全身黑衣加紅領巾),我們都叫他們「黑衣的」,他們很兇很恐怖,不聽他們的話就會被殺死,有時候附近鄰居被「黑衣的」帶走就再也沒回來。長大後我才知道「黑衣的」是有計劃在殺人,專殺有唸書的人像醫生、老師這些,活下來的人幾乎都沒唸書看不懂字。

我們家在金邊,但我小時候記憶中的家鄉真的很恐怖,那時常有人死在路邊,餓死的或病死的也不知道,死人如果運氣好還有草蓆包起來,運氣差的就直接路邊挖洞埋了,我大哥會跟鄰居互相幫忙,我家死人就請他們來幫忙埋,他家死人大哥就過去幫忙埋,有時候「黑衣的」不准我們埋在自家附近,逼我們把屍體挖出來運到郊外去埋,我覺得我跟大哥的命很硬,在那個人命像螞蟻一樣不值錢的年代,居然一路平安活到現在。

後來我跟大哥被「黑衣的」趕到鄉下的集體農場去工作,當時幾乎全金邊的人都被趕去鄉下了,我們住在很擠的房舍裡,天一亮就被叫去種田、割稻直到天黑,我們會依年齡分組,大哥被分到青年組,我就跟其他小孩一組。我們工作的稻田很大塊,有幾萬人在這種田,某次我實在餓到受不了就在田裡偷睡,結果被「黑衣的」發現,通常被他們抓到偷懶下場都很慘,我趕緊假裝肚子痛說要休息才逃過一劫。

▲紅色高棉政權的士兵制服為全身黑衣加紅領巾,圖為柬埔寨年輕學生演出行動劇重現當年遭受紅色高棉政權壓迫的情境。(圖/路透社)

我在那裡的三餐是用配給的,一人一份吃完就沒有了,常常是用一杯米煮一大鍋粥,份量都很少,幾乎沒有一餐有吃飽。「黑衣的」很奇怪,我們每天都在種田,可是那些米都鎖在倉庫不給我們吃,後來偷聽到「黑衣的」會另外拿食物去餵豬,有些人餓到受不了,就跑去豬圈跟豬搶食物吃。

後來越南派兵攻打柬埔寨,「黑衣的」被打敗逃走,我們才有機會從集體農場回到金邊。比起兇暴的黑衣士兵,越南士兵對我們還不錯,大概看我們太可憐吧,那時湄公河裡有很多魚,越南士兵就丟手榴彈到河裡,轟一聲很多魚浮到水面,他們就示意大哥在內的柬埔寨人游泳下去撈魚,我們常常這樣飽餐一頓。

1979年戰後的金邊滿目瘡痍,那時越南士兵要撤退回去,大哥的朋友提議一起去越南討生活,於是大哥帶著我,兩人穿著兩套破爛衣服,雙手空空就跟朋友上路徒步去越南,每天都走八、九個小時,晚上累了就睡在路邊。當時剛打完仗還沒有貨幣,我們都是用米在交易,大哥很厲害,會到處找鍋子、鹽巴之類的物資來換米,然後就地取材生火煮飯,所以我們至少還有東西可以吃。那時路上到處都是要逃難到越南的柬埔寨人,常常我們睡一覺醒來,就發現好不容易找來的物資被偷走了。我聽說有難民跑去挖死人的肉吃,幸好我沒親眼看到這些事。

最後我們在越南南部一個地方落腳,我不太知道那地方是哪裡,只知道地名唸起來像「帆大營」,附近有個市場唸起來像「松歸」。(編註:如有熟悉越南南部地名的朋友知道是哪裡,煩請通知筆者我,感激不盡!)大哥這時開始去工廠工作,我則在街上賣一種像甜甜圈的餅賺錢,這種餅利潤很低,賣十個餅賺的錢才夠買一個餅,有時候沒飯吃我就啃這餅充飢。

說也奇怪,人在逆境中真的會自然而然冒出潛能,小時候的我原本一句越南話也不會講,結果在街上向路人賣著賣著就學會了。那地方的越南小孩很壞,常常吃我的餅不給錢,我就在路邊嚎啕大哭,大人也不理我。我還知道那些越南小孩有一套詐騙技倆,他們會兩人一組,一人去偷大人的鞋(而且只偷一隻),另一人裝作若無其事去跟失主說:「叔叔,你的鞋被小偷偷走一隻了,如果買一雙新的要40元,但付我5元就可以幫你找回來。」通常大人都會怕麻煩付錢了事,因此這招屢試不爽。

我們兄妹跟大哥的朋友一家原本住在一起,買回來的食物都一起吃,那時食物很珍貴,一顆鹹蛋要分兩餐吃,我們把飯鍋裡的米分成好幾份,一餐只能吃一份。有陣子發現米突然少了好幾份,我便半夜不睡覺抓兇手,發現是大哥朋友的母親在偷挖,為此大哥跟朋友發生爭執,對方不但不肯承認,還把我們兄妹趕出房子。

被趕出去後我們原本計劃要去投靠一個嫁到越南的表姊,不過緣份很神奇,當時街上有另外一個阿姨也在賣餅,我之前跟她打過幾次照面但不認識她,那天我們兄妹離開房子後湊巧遇到她,結果發現她也會講廣東話,一問得知她跟老公都是廣東裔越南華僑,基於同鄉情誼她收留我們兄妹直到我們離開越南為止,我們十分感激這對夫妻的雪中送炭,後來大哥常回去拜訪她們,但某次去發現她們搬走了,不知所蹤。

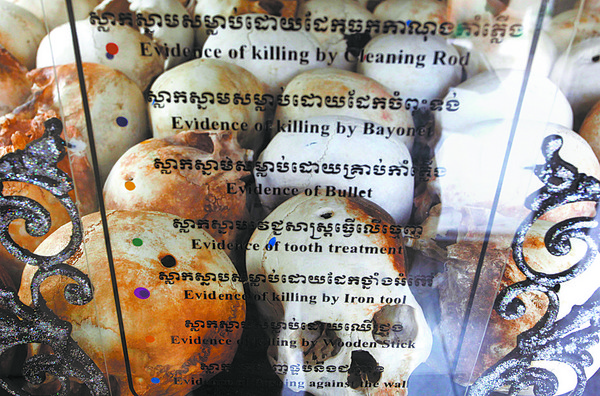

▲博物館內紅色高棉受害者的頭骨。(圖/路透社)

我們大概在越南待了兩年,後來聽說金邊情況比較好可以回去了,大哥也在越南認識一個同是難民的柬埔寨女孩(也就是我大嫂),他們決定回金邊結婚,於是我們告別越南回到久違的家鄉。由於我們在越南存了一點錢,回鄉後跟倖存的親戚一起合資買了一間小房子,這時我才有家的感覺。大哥大嫂婚後生了四個小孩,他們至今仍住在金邊生活。

我們雖然有房子但仍然要討生活,我大概有兩年在半工半讀,白天去印刷廠當女工幫忙印書,晚上去夜校學中文,我的國語跟中文識字(簡體字)是那時學的。1990年代柬埔寨開始流行跨國婚姻,很多仲介專門做這個,我26歲時有仲介跟我說,有個台灣來的男生要找老婆,問我有沒有興趣?我想說看看也好。結果那個台灣人劉先生(現在的老公)中午12點下飛機、下午3點看到我就說要娶我,大哥幫我鑑定後覺得他人品不錯,於是我們第二天就訂婚、拍婚紗,第三天我就搭上飛機來台灣了。

幸好我之前學了兩年中文,公公婆婆也蠻照顧我,所以我在台灣的生活還不錯,因為不管怎樣都比小時候的苦日子好太多了。夫家是彰化人,家裡做電鍍生意,不過老公的姊妹怕做電鍍太辛苦會把我嚇的跑回柬埔寨,總是不讓我進廠房做事。我後來去幫人包便當賺錢,再去食品冷凍業做了十年,每天都要把肉品從零度的冷凍庫拿出來,最近幾年身體受不了,改去附近和美鎮的五金工廠當工人。

有一陣子我去台中跟老師學裁縫,常常要從彰化搭火車來回台中,那時中文還不好,看不懂車票上的字,常常不小心買區間車車票結果搭上自強號(或是反過來),就會在座位上被其他乘客趕起來,我還覺得台灣的火車真奇怪,為什麼可以趕人?後來老公跟我解釋「對號座」跟「無座」的差別才弄懂。某次裁縫老師多講了一堂課,我錯過平常回家搭的班次,折騰很久才到家,差點驚動夫家的人去報警找我。

我現在的生活很幸福,有家庭、有女兒,雖然不能常跟大哥見面,但至少我每三四年會帶家人回金邊見他一次,平常用電話或網路視訊聯絡,知道他們全家平安就夠了。我女兒小時候不肯穿耳洞,我就唸她說在柬埔寨每個女生都要穿耳洞,最近她突然願意像我一樣穿耳洞戴耳環了,看到她的轉變我真的好開心。

讀者迴響