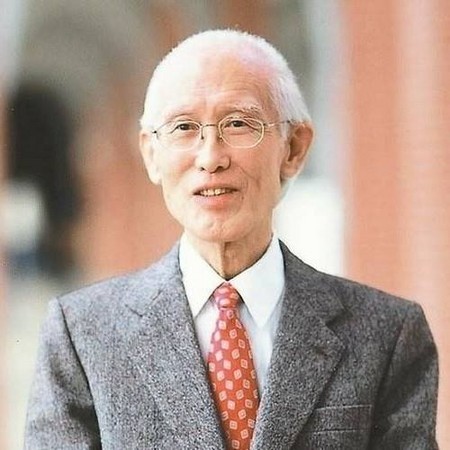

▲詩人余光中逝世後,引起許多討論。(圖/CFP)

網搜小組/綜合報導

近年來台灣作家相繼殞落,包含琦君女士、周夢蝶先生、陳冠學先生,去年余光中先生也離世了,引起網友好奇台灣文學作家中的霸主是誰?小說創作者兼台文所研究生stand1234 (石頭書)也列出14位優秀作家,賴和、翁鬧、呂赫若、張文環、龍瑛宗、鍾肇政、楊牧、郭松棻、黃錦樹、童偉格、駱以軍、胡淑雯,雖然由於文學教育被埋沒,但希望可以藉此讓更多人拾起書本。

網友阿牛也有感而發,整理出23位優秀作家,進行分析與介紹。本網站獲得ken77780 (阿牛)授權同意全文刊載,「本文僅是簡介,仍有許多未盡之處;有興趣的讀者請參照當前台灣文學研究及相關論著,或其他行家之言。」

▲圖書館示意圖。(圖/記者蔡惠如攝)

文/阿牛

最近又看到stand1234的回應文章浮出水面,也想來談談這系列的問題。或許可以再提供給有興趣的讀者一些資訊。

這篇回應大抵上和前文一致:提供名單,再談談名單中的人。但會再回應一下「台灣文學的霸主是誰」這個問題本身。不過,這篇文章並無報酬,所以只會略談,且嘗試用簡單的方式稍微聊聊這系列的問題。

文章分兩部分:一問題與脈絡,二名單。文章很長,有興趣的讀者就自行選擇參考。

(一)問題:

A:「台灣文學界的霸主是誰」?

這個問題其實隱含的是,我們當前對「其他領域」的認識往往都從「最成功人士」開始的邏輯。「霸主」這詞彙內涵的是高度的排他性和最頂尖人士的特徵,但當我們問出這個問題的時候,我們就要留心無論是問題方或回應方,是否有足夠的「條件」支撐這樣的問題成立。

具體而言,「台灣文學界的霸主是誰」意味著台灣文學界存在著一個「出現霸主」的現象,而這個現象之所以能夠成立,必要有數種「客觀條件」足以判斷「一個個人」如何成為霸主並排除掉其他人。但這「客觀條件」是最難釐清的不分,通常我們放在不同領域之上用以判斷其成就的「客觀條件」都可能複雜多樣,文學當然也沒有那種數據一提出來就能說明誰是霸主、誰不是霸主的條件存在。

即使是看似最為客觀的數據,都會因解讀的方式、狀況和成立條件而產生不同的變異;比方說單純以「銷售率」、「再版率」等數據,也不足以判斷文學界是否存在「霸主」,這類數據並不構成「霸主」的成立條件,它僅能證成諸如「當年度銷售冠軍」之類的命題,而無法「直接」證成如影響力、地位等判斷。

因此我們必須留意,「霸主」一詞所涵蓋的排他性,其實是一種無法被論證的題目。而其背後潛藏的價值觀,多少又是一種相對封建的「認知世界的方法」。 在這種認知方法中,存在著一種「霸主」的位置,它允諾任何一個領域裡努力向上的個人,有一個最終極的成就擺在那邊,只要達成,就沒有別人。

但任何領域都不是這樣運作的,沒有「霸主」這種絕對性的標準:只要還活著的一天,就沒有什麼可以安穩坐在某個位置不被動搖的瞬間。何況文學與文化相關的所有論題,因為它們和「人」的關係之密切,難以依靠任何「絕對

性」的標準來判斷它。正如我們「通常」不會再拿聖經來評判文學或拿聖經來評判當代生活一樣。

事物不是按照絕對律來運作的。

這並不是指說,我們不能判斷哪些是我們所愛、哪些不是。而是指明當我們嘗試判斷哪些「好」哪些「壞」的時候,我們必須以更複雜的判斷與條件來論證所有「好」與「壞」的條件。

▲閱讀示意圖。(圖/取自pakutaso網站)

B:

承stand1234談到的名單,先列如下:

(二戰)戰前:

賴和、翁鬧、張文環、呂赫若、龍瑛宗

(二戰)戰後:

鍾肇政、鍾理和、楊牧、駱以軍、童偉格、黃錦樹、胡淑雯

我會先承stand1234談到的名單,再稍微補充一些脈絡。日治時期不是我的專長(在文學領域這類範圍專長分得很細),我能談得不多,且stand1234談得算清楚,我只能稍微說明一下為什麼台灣作家要在日治時期寫下那些小說。

「首先」是關於殖民地台灣。

先試想一個家庭,裡頭有四個成員:(A)1860年出生(B)1895年出生(C)1915年出生(D)1935年出生。日治時期則是1895~1945。這家庭大抵包裹在清帝國晚期與日治時期台灣,我們可以試想一下他們會遇到多大的國族、意識形態與認同衝突。

1860年出生的A很可能在他來台時,已是無地者。大抵只能當個勞動力,好不容易賺了點錢娶了老婆,生下小孩時迎來中國甲午戰敗,1895台灣成為文件上的殖民地,日本下時限要就離台、不然就當日本人。

A可能就是在中國老家沒什麼錢才好不容易混上船來到台灣,現在要他帶著妻小回到中國也不知道怎麼謀生。所以留了下來,而1895年出生的B,我們可以想見當他慢慢長大成有意識的個體時,他剛剪辮子的老爸要怎麼跟他說自己是「什麼人、哪裡人」,而他又會看見眼前日本殖民初期政策、待遇、人流(如日本來台者)在眼前的複雜與動盪;

到B好不容易大了,是個會同時聽到日語、漢文、原住民語的現實,而他長大的階段也剛好沒趕上還在刪修的公學校制度,日文不是他慣用語,從中國來的方言受台灣本地化變異後的台語才是母語,書面語的中文還得看他有沒有受到教育的時候,1915年的C出生了。

▲看書示意圖,非本文當事人。(圖/Pixabay)

C也像B一樣長大,但這次C(沒什麼選擇地)趕上了公學校制度,進了公學校,學起了日語和其他知識。因為B知道從1895年以後二十年,B自己因為不會日文吃了多少虧,無法和殖民統治下中高層溝通的結果,就是讓自己的生活權益成為「被他人代言」的處境,但C也看過父親B和祖父A就自己的教育大吵過。祖父A堅持漢文私塾,父親B則說私塾早沒多少人在開而那些教書先生哪一個有好出路,C長大後日本剛走過在國際關係上參與過第一次世界大戰(和其分贓)的階段,以及從父親B那裏知道些日本跟「中國」關係緊張的事。

到C成為勞動力且二十歲跟他老爸一樣早婚早生,「國籍」欄跟B一樣早早就是「日本」了,而誰也無法預料日本什麼時候有可能「不再」統治台灣,1935年的D出生了,是年日本舉辦「始政四十年周年紀念博覽會」,更強化了日本人擺明沒有什麼可能走掉的現狀(C倒是見到老爸B跟祖父A就這件事情又吵了一架)──同時,也是中日關係漸趨緊張得時分。

D在長大的過程見到老爸C在城市裡戴起了巴拿馬帽和西服,下班後喝點小酒但回家哀嘆自己薪水不如日本本島人的處境,且從C五六歲始有記憶起,隔壁鄰居的大哥哥們就一個一個出去打仗,說是志願兵;且他們家也要跟著改日本姓。到了D經過了嬰幼兒時期最容易學習語言的年紀,把日語、台語當成日常會話(而非書面語)時,1945,日本戰敗。

D因為不會賺錢只會吃飯,開始學著改中文倒也還好。

但老爸C就沒那麼幸運了。他失業了。國民政府的接收過程沒有他這種「中文不好」的人的位置(比方:無法處理公文體)。

也有國民政府的人在倡議:以更周全的態度和教材來指導台灣人民學會「國文」。但相關的倡議很快就在高層的爭議中落於下風,因為中國內部局勢的緊張,1945~1947年之間,報刊與不少會議紀錄所流出的是懷疑起「台灣人民對中華民國的忠誠度」之類的言論,「奴化」也是從那個時期開始。

D才十二三歲,哪懂那麼多。但他正值青壯年的老爸就沒辦法裝不懂了,而他中年的爺爺也無法倖免。

可是,他們只是按照不同的「統治」規則而活。對1935年出生的D而言,當他二十歲時,他該如何理解自己的父親、祖父、曾祖父所認識的世界?

到了1960年代,D會怎麼回看自己的父祖輩?而他的小孩又會怎麼回望自己的親族?這些很可能,就是我們任何一個人,家族的歷史。

這只是其一,我們如果把這個家庭的成員全部換成女性、或換成不同的際遇的原住民、或換成客家族群,我們可能會得到完全不同的結果。

但為什麼談「殖民地台灣」要來這一段試想?還記得賴和不以日文寫作,旨在控訴殖民地之不義,但又為何日治時期中後期的台灣作家有些開始以日文書寫?正在於他們並沒有太多選擇──國家就是日本,即使身處在「中國/日本」兩者認同的夾縫,但眼見的統治是一種沒有邊際和界線的可能,誰會想得到1945全盤重洗:過去以異國身分對待自己的中國人突然改成質疑自己民族忠誠度,但在當時(套句現在常用的)「沉默多數」的台灣人哪裡每個人都像賴和一樣堅持「啟蒙」,誰不是在活下去跟認識新世界規則(現代性)之間打轉。

殖民地台灣的複雜性在於它始終無法以單純的國族認同,框限在每個人身上。何況與歷史洪流無關者,大多只是在「活著」這件事上掙扎。吳濁流《亞細亞的孤兒》就是這樣的文學,台灣人到哪都不是。

因為這樣的複雜性,對於日治時期的台灣人而言,不同年代出生與際遇的人們,如賴和不以日文寫作,但龍瑛宗卻以日文寫作的現實,就是從這類背景產出。對日治中後期統治出生的人而言,要想為家或活下去,尋求更好的生活,靠像日本本地是必要的。而撇除了國家/認同這樣糾葛到當代的問題,日本在二戰前的學術,確實也是台灣人在資產不夠豐厚的情況下,留學的一種選擇。

因此,不只是龍瑛宗、翁鬧等人,如巫永福、王白淵、楊逵等人也都曾在日本待過一陣。際遇各異,對台灣文學的影響也不同。但他們留下來的文學(不只小說),卻有相當程度在表達自身的掙扎。

掙扎於活在台灣或是活在日本,掙扎於自己承接的傳統教育和二十世紀初期現代化各式精緻。就算到當代不少人(誰我就不說了)成天以日奴日寇之類為台灣人命名,讓人憤慨的是,把這些人放到1920年代的台灣,就算他們「知道」日本殖民還有25年就結束了,他們也不一定可以堅持他們「想像」的風骨。

何況日治時期台灣作家不少人是在那樣看不見日本殖民盡頭的過程中,仍在文學中掙扎自己究竟該是誰、該如何活下去。

而這種「中國」特質的認同討論,終究只能是一部分;前面談了這些殖民地台灣的複雜性,認同自身是日本-台灣人的作家,並不代表我們能就此略過。「它也是我們的一部份」,如周金波。

▲研究示意圖。(示意圖/取自LibreStock網路)

C:

前面說了這些,只是日治時期政治、國家、民族諸方向的最簡單版本解釋。1949中華民國政府來台之後,又是另外一件事了。這中間的複雜,我就不細說。

承stand1234的名單,戰後僅:鍾肇政、鍾理和、楊牧、駱以軍、童偉格、黃錦樹、胡淑雯。其實加上他的回應,應該還有郭松棻等人,其實戰後還可以放進的人不少。

我非戰後專家(又是領域劃分,我對近三十年比較熟),而以台灣文學史在「戰後」的劃分,比較精確的定義應該到1949~60年代之間。這期間許多定調為反共文學的部分,其實是在官方國策的情況下產生的特殊情況。為何反共?這就不用多說,但在反共其外,從中國而來的作家並不一定只在反共的路數上前進,女性作家者在自身經驗上的描繪有其獨到處,這點延續到1960年代之後都還有其特色(可以參考如范銘如《眾裡尋她》等論述)。

1949確實是個分界處,中國來台作家與台灣本地作家(尤其跨語世代)之間的關係,因國家的定位不明而變得非常緊張。

對台灣本地作家而言,我們應當理解1920年代出生之後的作家,基本上都以日文為書面語,學習中文的步調當然不如中國來台者,但這不會只是「競爭力」這種陳腔濫調的原因,而是當時國策並不容許台灣作家在其位置上發言。於是,如鍾肇政、葉石濤等作家在這個系統上就遭遇極大的困難。

當葉石濤藉由抄寫評註《紅樓夢》學習中文的時候,台灣-中華民國體制下早已沒有他發表文學的空間。

「現代文學」這個概念在1949以後是從「中國文學史」出發,而受日本教育者,往往從「世界文學」的方式回應文學問題,導致他們在「認同」上的不純,無法呼應反共的立場,也無法回應「中國文學史」的問題──甚至來台文人從中國文學史處理「現代文學」者也算少數,對中國文學史而言,現代文學幾無可觀,這說來古怪,按中文史的說法,「現代文學」不也是你們的產品嗎?──對台灣作家來說,要回應的問題,比起過往更形複雜,不再只是「你是不是日本人」,還包含著「你是不是中國人」等問題。

我們就能從中看見一個弔詭:文學從來就不只歸文學。在文學中的忠誠度可疑,從來就是有殺身之禍的。

不談別的,台大中文系的系譜中,如許壽裳因其與魯迅的關係以及國民黨派系爭鬥(CC派、軍統派、半山派等接收台灣時期的鬥爭)而遭殺身、臺靜農即使有寫現代文學仍復歸於古典文學研究與書畫(甚至連中國文學史都不敢寫出來,而是一年沒寫幾頁的方式,到近幾年才由他的學生整理出版)、徐復觀即使與楊逵為友,甚至也談現代文學,但其政治邊緣的位置仍使其鬱鬱不得志。與「中國文學」相關者如此,與台灣文學相關者當然沒什麼更好的下場:葉石濤冤獄三年出獄,世居台南的他到嘉義偏鄉教書又發配宜蘭山區中學,夜夜睡於書桌上,近四十歲才在鍾肇政奔走下出版第一本小說;鍾理和死在書桌前,當前國文課本還借他命運教學生安貧樂道,但他兒子鍾鐵民先生卻總是不捨他父親的際遇。

諸如此類,台灣文學神奇的地方,正在於不管本省或外省,你不合戒嚴時代的體制,文學永遠就只是政治的陪葬品。

然後在那樣的情境之下,再說你「現代中國文學」不入流,不及古典中國文學;「台灣文學」則是搞分離主義,群起攻之,「難道每個省份都要有自己的文學嗎」。

這裡我們就能看到台灣文學的兩難命運:放在中國文學史裡,從民初國學時代延續而降的問題,並未得到解答,於是在台灣的中文系系統中,現代文學到很晚近才有它的位置,但在現有學制下也不過就一百多個學分之中的九到十幾學分。

但它分明是依循著時代遞進的產品,哪來的道理讓每一個入學的年輕學子只從古典文學/文化論述之中去學著理解「現世」。

而放進台灣文學史,又與中國文學之間對抗,無可避免的,在「漢字文化圈」這種老式的評估之中,乃至近期如王德威「抒情傳統」,台灣文學史仍然被迫要回應1949以前不屬於台灣際遇(記得嗎,當時是在日本殖民)的中國文學發展問題;這並不是說台灣與中國在當時兩者並不相交,而是對殖民台灣而言,文學問題從來就不只中國。因為日語教育的結果,文學與文化工作者開始從日本的第一手翻譯觸及歐陸的文學文化,以至於在日治時期台灣小說、詩歌曾注過的「世界文學」,是日治時期當時文人想要讓台灣文學可以發展成世界文學一份子的努力。

可惜殖民體制的關係,後來命運多舛,乃至於到了1970年代末期的鄉土文學論戰,官方回應台灣人寫台灣事的文學,仍在「分離主義」的框架裡頭,將統派左翼如陳映真、只是想寫生活困難的黃春明、或王禎和、楊青矗等人全打進了政治犯的邏輯裡頭。

幾人冤獄,幾人倖免,如果有人聽過「削蘋果事件」,那已經是「鄉土文學論戰」之後的影響了。

(二)名單:

前面大略提了一些脈絡,終於要談名單。

這裡要提一下選名單的標準。

第一,自身所限,我對小說比較熟悉,詩歌、散文、戲劇等文類有待行家補足,不敢妄言

第二,只選自己讀過,且覺得好的。但沒見於名單的人不一定是不好,很可能只是我沒讀過。這邏輯應該很清楚。

第三,最重要的一點,也是礙於所學不足,原住民文學、台語、客語文學我無法多談;但這非常重要,將自身投注於歷史和母語之中的努力,十分可敬。

▲桃園鍾肇政文學獎頒獎,93歲鍾肇政肯定鄭文燦推動寫作。(圖/桃園市政府提供)

我不會特別分期,而是以小說的部分來談,再大略簡介小說家及其內容;就不排序了,想到誰就寫誰:

鍾肇政:

前兩三年桃園某議員不識大名,還反問他是誰我們為什麼不能辦個吳伯雄(還是郝柏村?)文學獎,引起桃園民眾不少譁然。對於這些譁然我是很欣慰。鍾老不只小說,他和葉石濤一樣的日語訓練,讓他在戒嚴時代即翻譯日本現代文學,如安部公房等在日本戰後被視之為「前衛派」的文學,鍾老將其囊括在自身的文學素養之中;我們不只要注意鍾肇政寫的,還要注意他翻譯的,因為鍾肇政在回應二戰後台灣人命運等等的問題,其實和日本文學之間的關聯性仍要注意。

葉石濤:

葉老的命運多少坎坷,但晚年也是有其所歸。和鍾肇政一樣,日文對他而言是包袱也是資源,他從1970年代就談起其他國家的作家與文學,是他文學批評在當時難得的成果。而他的小說寫豔情際遇中的悲哀是特色,如《葫蘆巷春夢》、《蝴蝶巷春夢》。

李喬:

李喬的小說情節說服力夠,當他面對歷史、國族之類的問題有其精緻處。《寒夜三部曲》是一例,但他近期如《咒之環》控訴太多,有點讓人擔憂。而《埋冤.一九四七.埋冤》我很想讀,但買不到嗚嗚。

鄭清文:

去年過世的鄭清文如果要說,我挺同意朱宥勳提到的「屬於台灣人的優雅」,他只寫短篇,但如〈水上組曲〉、〈三腳馬〉等作,如前者寫船夫愛慕纖細女子的溫柔視線,藉由救難與洪水肯定自身時將「榮譽」與「愛慕」放在同一個天平上,尋求自身生命實踐的節奏感,非常漂亮。鄭清文寫小說的緩慢是從安寧的水紋中找尋自我生存的方法。

吳濁流:

《亞細亞的孤兒》是名篇,就算放到當代,雖然在國際關係之中有些不合宜了,卻還是能夠感同身受。就知道台灣人的命運還是一樣亂七八糟。

龍瑛宗:

他的短篇小說好就好在細節。〈燃燒的女人〉把自己疏離了,去理解一個任性的命運會導致何種極端,而從中感到罪惡與美麗。這也是日本近代文學在二戰前後常處理的題材,有時讀他會想到川端康成、橫光利一。

呂赫若:

最近剛好莫子儀要演他,了解一下左翼紅色青年呂赫若的生平是好的。他寫二二八的零星火氣還是蘊含在寒冷的大稻埕氛圍裡:節制的憤怒感。他的小說寫女性實在令男性不寒而慄,這不是指他妖魔化女性,而是指他寫起女性的際遇時,其悲哀深邃得心涼。

王禎和:

他的小說很好笑。混和了台語跟中文的系統,把冷戰時期台灣-中華民國的尷尬立場調侃到放到現在都會讓統派生氣,《玫瑰玫瑰我愛你》、《嫁妝一牛車》有他嘗試在痛苦之中,找出一點點讓人發笑的幽默感的努力。能讓人又哭又笑實在是不得了。

陳映真:

〈山路〉所呈現的哀感包含著日本殖民以降的苦難,陳映真的小說在細膩處是把「人」的處境推向一個他沒有辦法找到出路的結局,再讓讀者從這個結局為小說角色著急。他的小說好得很好,差得就難免是控訴太過。即使他心向祖國,仍然不能完全跳過他在描繪台灣

人際遇的成果。

郭松棻:

身為戒嚴時期出國留學者,心向保釣又對祖國失望之後,他走向文學。《奔跑的母親》有另一種特殊的優雅。伴隨著對許多事物煙消雲散的惶然感,郭松棻的文學用精練的緩慢把當時曾在台灣生活的人,心目中有的家鄉與處境,刻成令人同時感到極寒與極冷的憂鬱,如〈月印〉。

李昂:

到現在仍然有著她惡趣味的小說家。從女性角度出發調侃、撥弄、剝削、譏笑男性的位置,到近作《睡美男》都還如此。她的近作不是最好的,但往前回看她「嚴肅地」嘻笑怒罵其他世間情愛的小說,也是有趣。

朱西甯:

到現在都還沒耐心讀完他《八二三注》,有興趣可以看看;我覺得他最好在寫中國的短篇小說,《狼》與《鐵漿》所包含的短篇放到當代,你都還會懷疑某黨支持者是不是還活在二十世紀初期的中國裡。(雖然朱家很某黨)

朱天文:

長期與侯孝賢合作編劇,她好在為文造景,文字是她強項,但多了有時太過。《世紀末的華麗》等一系列短篇還行,三十歲再來讀會有不同想法;而《荒人手記》承她一貫思考,有時,朱天文的小說太過急躁,急於描述或處理當代議題,以至於失了沉穩,讓她的小說成為獨立的「美感產品」,卻少了立基點,失了優雅。

朱天心:

她的問題也在於控訴。曾經是好的(她認為的),後來是壞的。這或許是她從兩千年以後的課題。但還是可以讀讀看。

張大春:

幽默感不足,以至於讓人笑出來的嘗試,都變得讓人尷尬了起來。但他的小說有個好處,是重新整理了「文學小說」的敘事節奏,如〈將軍碑〉和《城邦暴力團》,懂典故的或許讀得很開心,但對我而言,他重新整理了的敘事節奏,不管張大春願不願意,都是一種更符合「大眾小說」的閱讀語感,其實《城邦暴力團》還蠻好看的。

蘇偉貞:

被呂正惠歸類過閨秀。但她不只於此,寫愛情的好在她的人物即使「骨肉分離」,也在分離之中找尋彼此的結合、自己的結合。《紅顏已老》、《沉默之島》愛隨其痛苦又能在苦痛中切尋快樂(然後更痛苦,我的老天)。

舞鶴:

怪就怪在他小說裡所有事都是「性」的隱喻。連島嶼雨季洪水曝洩而下都可以是牧師娘跨間的流水,或大鳥狂人在傘兵經驗中出了意外落在海上自己游回來,都要對家族每個爆菸連連的長輩大喊:「我是自己『幹』回來的」;他的〈悲傷〉回應的是想把「台灣連翹」剪掉的家族,卻在剪掉的瞬間隔壁的主角跑來搶走鋸子把鋸子剖進自己的肋骨間,同時伴著家族裡少女的初經。這樣的場面轉折了「台灣」與「家族」之間在性與傳承的關係,是舞鶴把他大部分小說的角色寫成廢物的起點:無論走到哪裡,我們都無處容身。所以〈悲傷〉、〈拾骨〉、〈逃兵二哥〉等都是廢物。廢物也常是在世上存活,一邊笑著自己不自量力一邊又苟且的賴活著,且攀附著「性」這件事:人生而在世,都從這件事得到快樂與探底的悲傷。

駱以軍:

噢,寫尷尬和被拋棄的傷害,駱以軍是箇中翹楚。駱以軍善以長句構圖,就是古典油畫的模式。上油上底上色,他的長句能將某些場景跟情感的瞬間微分,定格在一個瞬間,接著讓那個瞬間獨立出來,讓讀者嚐嚐看這種尷尬或哀悼的風景。接著,才是他透漏底牌的時刻:原來一切事物都在壞毀之後了,無論是父喪或者離棄,友情的結束或愛情從一開始就不對稱,駱以軍的高明處在於把這些事物「傷害的瞬間」描寫出來。從《我們自夜闇的酒館離開》(後再版為《降生十二星座》)、《妻夢狗》、《遣悲懷》到《西夏旅館》和近作《匡超人》,駱以軍寫事物頹毀前夕的那一個斜陽、或月明時刻,仍是這小說家的幾項貢獻之一。他為每一個不忍於事物朝向毀滅的人,留下了一點點可供緬懷(意淫)的可能性。

袁哲生:

《秀才的手錶》和《靜止在樹上的羊》多好,寫父寫家族,寫自己的感傷與同一代人對於城市/鄉下的剝奪感。父親的雪茄盒或是在廟宇間睡著的流浪漢,袁哲生把情感打磨成一綹揉金掐線,再拉長一點,隨時就要斷了。但不拉長,又不能表達我們對於親族的愛有多少。可惜他的早逝。

童偉格:

他也是怪,怪在於《王考》、《無傷時代》、《西北雨》怎麼能那麼安靜地對世間流淚(而且還笑)。他的小說處理了「人」到底要怎麼樣才能不傷害任何人地活下來,再悲劇性地發現這不但不可能而且自己早就已經被傷害過了。駱以軍說他的小說是「劫後餘生」的場景,這話挺對,但不只如此,他的小說是核爆紀念館上的鐘面,扭曲地停在一刻,不會再走,人卻還繼續生活下去──而他們已經沒有時鐘。而他近期有些轉變,《童話故事》之後往內在挖掘的程度更深。

黃錦樹:

他的學術訓練與他對馬來西亞華人圈及歷史的關懷,是他近期寫馬來亞背景小說時,把馬來西亞共產黨的巨大問題(歷史夾縫的殘餘物)塞到小說裡的原因。《雨》、《南洋人民共和國備忘錄》,黃錦樹的短篇對歷史和歷史中的人物不假辭色地諷刺,使寶變為石、有理念的人化為動物、理想的殘懷變成純粹交媾的受器,共產黨游擊隊成員的一支斷手變為螃蟹,把龜掀翻、強了公蟹母蟹全部一輪,且吃了生前自己老母養的兩條黑狗泡爛的屍體,嘴爪「津津」作響的世界觀──強烈地隱喻馬共在馬來西亞華人社群和中國共產黨的革命輸出之間,作為殘餘物的存在。

張亦絢:

借抒情以辯論,且從辯論裡發覺自身的位置。女性處境或生在台灣的國族辯論,從前兩年她的《永別書》裡就論辯過一回,且處處珠璣;小說願意如此直面「事物的核心」是難得,張亦絢的難得更不簡單。她寫思索與思考的軌跡極具說服力,且始終懷疑著一切可信的物件。再從中找到弱點,細碎地敲破,發現原來世界的構成可以是那些柔和良善的謊言,再讓讀者處在一個「我該如何判斷」的道德立場。

甘耀明:

《殺鬼》很厚但沒那麼厚,故事看一看就四五百頁一下就過了。他對說故事這件事的執著好像沒個底線,舉手投足全是故事。小說家的眼睛:一個人會長成這樣有其背景,而「我」並不是要構成他的背景,而是要構築那些「構成他背景的背景」。

打了一堆還有許多人,但我大概沒空多說了。本來想都提,因此上面提到的人有褒有貶,但就自己參考吧。早期一些如劉大任、白先勇、歐陽子、陳若曦、王文興我就不談了,他們談得人很多。女性作家郭良蕙、於梨華、張漱菡、聶華苓等人也可以自己看看。

遺珠還有:黃麗群、張貴興、黃國峻、黃春明、七等生(他的道德論題很有趣、阮慶岳、葉佳怡、邱妙津、李永平(去年過世)、吳明益、黃凡、林燿德、林俊頴、洪醒夫、盧郁佳、高翊峰、郝譽翔、陳千武、平路、成英姝、袁瓊瓊、黃崇凱、李桐豪、林雙不、楊富閔、陳又津、黎紫書、賀淑芳、賴香吟等人就不細列了,不然還能再列上五六十人。就先到這裡。

(三)小結:

台灣文學與中國文學之間的複雜關係,不是一兩萬字可以解釋的;光是從「漢字文化圈」或「華語語系」或「漢文脈」,乃至於文學史論的互動,大概就是十數本書才有辦法處理的問題。

但恐怖的是,從基礎國文教育一路爬升到大學畢業的台灣人,大部分對這些問題毫無所悉,當然我們可以說中華民國的教育系統在這個「目標」上是成功了,但退萬步言,以文學與文化的理念而言,這樣的「成功」,甚至不符合中華民國自身應有的國策方針,因為它導致了一個很有趣的結果:當其他國家的文學人--包含中國--問起台灣文學是什麼時,只有台灣人自己不大相信、不太認識台灣其實有文學。(更遑論中華民國對中國的代表性)

連中國近十數年都積極的在論述場上,都在嘗試以他們的視角收編台灣文學近百年的發展史,只有台灣自己不少人還是在懷疑自己是否有存在於中國之外的文學。

比方每年不同的書展在交換版權訊息的時候,大概就台灣這邊連官方自己都搞不清楚哪些東西可以外譯,以至於其他國家的譯者往往得要自行和民間互動,而且受官方的幫助非常有限。

當然,離開中華民國搭配中國文學史的論述是好事,但在某些限制之下,取其資源從底建構也是條途徑。台灣文學過去曾藉由中華民國筆會做了些影響力有限的翻譯(殷張蘭熙、齊邦媛等人),但好歹是個開始,在當代如何擴及這些影響力乃至於本地的影響力,都還是百廢待舉的階段(我也不想只是這個階段)。

然而,債務如此,怎麼把這個問題處理好,這就是台灣人自己的事情了。

和中國文學之間的關聯,這本就是合謀與對抗的局面,一如中國人寫台灣文學史總挑反日、民國治理入中文史的部分寫,而把亞細亞的孤兒看成是投入祖國懷抱就沒事的階段;台灣如果不滿於這麼一種簡單的史觀,而更有意於了解自己曾經發生過哪些事、正在發生哪些事,那當然得從認識自身開始做起。

了解文學在寫些什麼只是其中一條路徑,而不是唯一。

它沒那麼偉大。從現代小說在西歐成立之初,它就是伴隨著印刷術-資本主義成立的一種消費/娛樂型態,只是從這個型態之中,伴隨著「文」與「字」的傳統價值,找到一種可以和啟蒙路徑相結合的「思想」過程。這是十八、十九世紀的事,而到了二十世紀,清帝國晚期也在啟蒙和時代的針尖中,知識分子常是從「文」的概念尋求突破之際,小說也曾作為救亡圖存之道被拿來談上幾句。

而後有魯迅,但我們都知道這東西的影響力,終究不是什麼「救國」的良方。同期,台灣在日本治理下,漢文報章雜誌翻譯起西方的偵探小說,自己也開始培養起漢文(文言文書面體)寫小說的人才,而後新文學運動嘗試以白話書面語作為寫文章的方法,「小說」又接續了十九世紀末期歐洲文學的風氣,以針砭時事或浪漫風情作為目標,讓「小說」同時具審美、娛樂與教化的功能。

而到當代,小說可以做什麼。基本上在各項功能被切分開來之後,我們得到了一個古怪的對立項:「純文學/大眾文學」。

這個對立項非常不精準的原因在於,它無法說明它們自身有什麼截然二分的內涵,可以區辨彼此。最多只是就「娛樂性」或「內涵」這種含糊籠統的詞彙分辨彼此的方向,但這仍無法解釋同時被視之為「純文學/大眾文學」的某些作品,在巨大的熱銷之中同時又被歸入文學史之中的現象。

這種在當代發生的出版-文學現象,坦白說不是很健康,也同時誤導讀者這種純然兩極的區分,是一種可以不互相干涉的、消費分流的現實。

當然一個人可以因為品味的問題,只讀輕小說或完全不讀輕小說,但這並不意味著「書寫」這件事在不同的文類、不同的傾向中有一個本質化,不可動搖的高下差距。當要分高下時,首要應該是確立標準。而「小說」這文類在當代台灣始終都處在一個沒被「確立好標準」的狀態,這不只是消費現狀所致,同時也是文學史觀、文類史觀在確立過程之中的艱辛(例如:與中文史的關係),所導致的結果。

總之,拉拉雜雜零零碎碎說了一堆(本文其實本來還會再長一倍),重要的其實一直都是小說要有人讀。台灣一直都有文學--在它還未消失之前。

讀者迴響