▲忍耐40年的淚水,突然在會議室爆發。(示意圖/取自免費圖庫photoAC)

文/陳曉唯

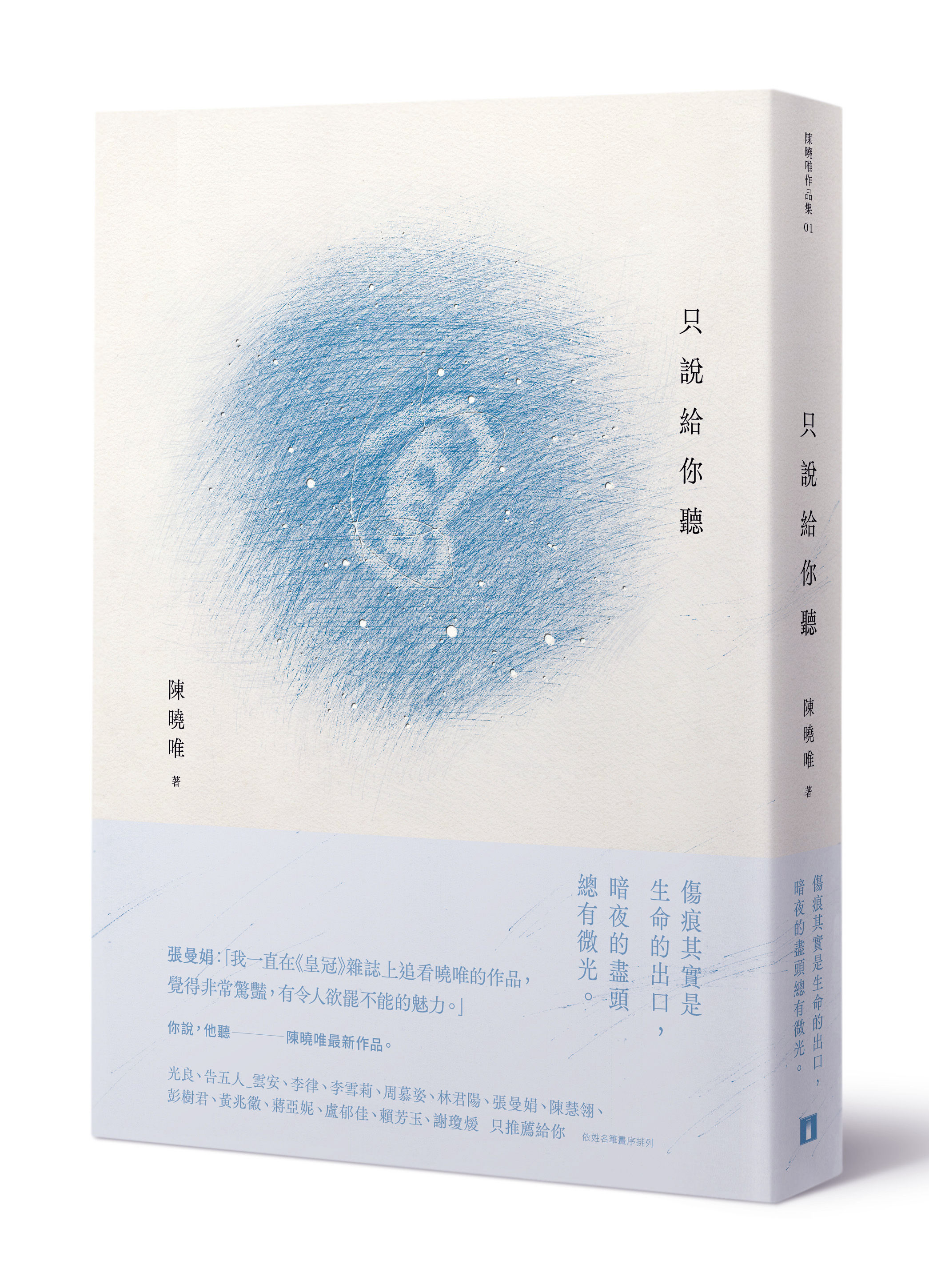

摘自/皇冠出版《只說給你聽》

一個不存在黑暗面的人是沒有出口的,傷痛與眼淚也可以是良藥。

她說:

記得是我出社會工作的第十五年,將要滿四十歲的時候。那是個星期一,我如往常般提早到了公司,快步走進會議室,坐在長桌右側數來的第四個位置,打開筆記型電腦,凝神閱讀要上台報告的內容。這樣的日子重複了無數次,如運動選手進行訓練,將同樣的動作反覆操練到精熟,修練至完美無瑕,例行性的工作狀態早已寫進血液之中,熟悉得即使毫不思考都能本能地做出反應,但那天卻完全不同。

我先是覺得好冷,寒意從腳底爬升,最後蔓延到背脊。我的太陽穴開始發疼,眼皮不停地抽動,精神渙散,無法專心。我想著是不是冷氣開得太強?但想想又不對,已經十一月底,分明是冬天,難道是暖氣開得不夠?會議上,長官們提出各項檢討,滔滔不絕地講了數十分鐘,我試圖集中精神,但情緒干擾的狀況過於嚴重。

我開始耳鳴,體內有股氣流胡亂竄動,渾身發寒顫抖,大腦不斷發出哀鳴,轟轟作響,聲音如一顆顆猛擊的石頭,幾乎將我擊垮,因為發自於體內,根本無處可躲。我感覺自己的身體攻擊著自己,殘忍的,每一下都毫不留情地重擊我的細胞與靈魂。當輪到我報告時,起身的瞬間,我知道自己快要暈倒了,雙腿發軟,使不上力氣,驀地,眼前一片空白⋯⋯

「醒來時,我躺在醫院的病床上。助理在一旁看著我,我問:「現在幾點了?不對,我的報告⋯⋯」我看見她的眼神裡充滿無助且惶恐,怯弱地對我說:「妳還好嗎?」我納悶地問她:「怎麼了?」她遲疑了許久後說:「妳剛剛在會議室裡面大哭。」

她告訴我,會議進行到一半時,我突然大吼「我受不了了!我受不了了!」,接著將電腦掃到地面,整個人癱軟在地,暴哭失聲,如瘋子般吼叫,旁人拚命想拉住我,我卻死勁掙扎,把眾人推倒,最後拔聲尖叫,隨即暈了過去。

我對這樣的自己一點印象都沒有。

我被判定有嚴重的憂鬱症,主管傳了訊息要我休假一陣子,口氣嚴肅地命令我必須去看醫生。醫生問我:「妳平常是不太愛哭的人嗎?」我問他:「什麼叫不太愛哭?頻率多常才叫愛哭?」醫生並沒有覺得我在挑戰他,反而笑了:「妳想哭的時候會讓自己哭出來嗎?」過去的我應該會立刻反擊回去,這是我長年所受的訓練,面對質疑與問題,必須俐落地回應,不能有一絲猶豫,否則對方會察覺我的弱點,但那一刻我卻沉默了,我想不起上一次哭是什麼時候,我連是否曾覺得想哭都忘了。

我告訴醫師:從有記憶以來,我受到的教育就是「努力」。父親是個嚴格的人,他採取軍事化管理的教育方針,自小我就被教導要謹慎地「規畫」自己的人生,對任何事情都得全神貫注、全力以赴,絕對不允許任何差池。我的人生如同一個縝密的計畫表,每一分秒都被仔細地畫分成小格,每一格皆詳盡地填上待完成的事務:幾點幾分就寢與起床,什麼時間吃飯,何時讀書與運動,幾歲前完成哪些目標,體態得維持什麼模樣,成績要考到多少分,必須考取哪個學校,進入哪間公司,到達到哪個層級的位子,獲得多少收入與成就,甚至連婚姻與生育都是一種計畫,而每一步我都做得確實且完整,不曾讓我父親失望——除了婚姻與生育,我曾經結過婚,也試著想要孩子,但我發現在婚姻裡,我無法縝密地「規畫」丈夫的人生,我無法按照時程安排自己生出一個孩子,我甚至無法評斷與預估孩子將變成什麼模樣,為了更好的人生「規畫」,我不得不將這兩個項目從生命中刪除。

我的人生不被允許有絲毫的不完美,不完美是不正確的。

醫師聽完後微笑不語。我們靜默地對望了數秒後,他問:「那妳安排什麼時間讓自己哭?」我猛然覺得自己被羞辱了,憤而離去。

離開醫院的傍晚,因為不能到公司上班,也沒有任何事務等待我去完成,我只能漫無目的、焦躁不安地在街上亂晃。那是個平常日,看著街上人們悠閒地四處走動,我無法想像世界上竟然有人能如此過活,他們為何可以放任自己無所事事,不事生產?他們難道不會感到不安嗎?站在街頭看人來人往,想著自己與他們的差異,會議室裡讓我渾身發寒的感覺再度泛起,我趕忙躲進咖啡店裡。

▲平日午後的咖啡廳高朋滿座,她納悶地想:這些人難道不用工作?為什麼他們可以這樣活著?(示意圖/記者林育綾攝)

平日午後的咖啡店並非空置,甚至高朋滿座,我納悶地想:這些人難道不用工作?我被安排坐在靠窗的個人座位,打開筆記型電腦,試圖從工作文件中找回一點安靜的感受,但嘈吵的對話聲令我感到煩躁。腦海裡不斷地想著:為什麼他們可以這樣活著?這樣的人生還有秩序可言嗎?他們對時間如此不尊重,不規畫生活,不安排行程,這樣不怕毀掉自己嗎?但他們為何看起來如此快樂?這樣不完美的人生居然可以獲得快樂?難道是我的問題?醫師的那段話不斷在我腦海響起:「那妳安排什麼時間讓自己哭?」寒意再度襲來,體內四竄的亂流攪得我五臟六腑發痛,幾乎窒息,眼前開始模糊了。

我聽到送來咖啡的服務生問我:「小姐,妳還好嗎?」我回望她,感覺自己想說些什麼,雙脣與舌頭卻像被下藥麻痺似的,使出全力才能輕微地搖動頭部,對方則說:「可是妳在哭⋯⋯」她話還沒說完,我已奪門而出。

那段日子我被困在家裡靜養。因為時間完全閒置,計畫表呈現空白,每日醒來對我而言都是地獄。我試著找各種事情填滿時間,看書、運動、做飯,甚至學朋友追劇,但愈是刻意填滿空白,愈是感到虛脫,整個人如同跌入流沙裡,愈是掙扎,愈是陷入。我不敢出門,因為每次從可以映照出面容的物體上看到的自己,我都是流著眼淚的模樣。雙眼像是故障了的水閥,淚水不斷地從體內噴洩而出,我無可自制地流淚,但卻不知道自己是否悲傷,只覺得身體不斷地有什麼流失著,枯竭著,而且疼痛不堪。

然而,即便如此,眼淚仍然無法完全排遣體內亂竄的氣流,我時刻都覺得體內有什麼要湧出來,狂暴的,滾燙的,但卻苦無方法讓它們離開我的身體,如亂箭鑽心,創劇痛深。痛到最後,某個深夜,輾轉反側,我起身到廚房想喝水,看見流理台上的水果刀,我拿起刀割了自己。

你一定無法想像,割開自己的那瞬間,竟然完全不痛,我甚至因此覺得自己好多了。

我被迫住院治療。在醫院裡,父親來看我時,嘆息不已,我無顏面對他,我是一個失敗者,我沒有規畫好自己,淪落到這般田地;朋友們來看我時,他們總是靜默,他們沒有想見我會沉淪至此。當中有個朋友讓我印象深刻,她曾是我最看不起的人,她從前是學校裡最優秀的學生,我們曾是彼此課業上的競爭對手,為了追趕上她,我時刻不敢鬆懈下來,但她在研究所畢業後工作不到幾年,生活居然開始變得失序,她酗酒、發瘋、失業、自殘,把完美的人生毀滅殆盡,但在醫院裡,她卻讓我感到救贖,除了「同病相憐」外,主因是她對我說的一個故事。

她說她某天在網路上看到了一個講述美國連續殺人犯故事的影片。殺人犯在家中設置「刑場」,連續虐殺多名女性。被捕後,探員們到他的家中採集證據,看到現場虐殺被害者的刑具、殺人犯設計的虐刑草圖,以及被害者於遭虐殺過程中被拍攝下的多張照片,眾人立刻奪門而出,於屋外嘔吐。最後僅有一個女探員待在屋子裡,獨自一人搜集證據與製圖。女探員結束採證的工作後,將文件交給長官,開車回到家中,安靜地吃了一頓晚餐,沐浴更衣,坐在房間的床上,拿出床頭櫃裡的手槍,飲彈自盡。

述說這個故事的時候,她語氣平和,沒有一絲悲傷,但雙眼卻不斷湧出眼淚,而我也感覺自己臉頰上的肌膚被淚水溽濕。我們似乎都明白女探員的內心發生了什麼事,她是我們的倒映,她代表了我們。她必然是個負責盡職的人,即使與其他人一樣無法承受地獄般的兇案現場,她仍然撐著自己,只為完成任務。

然而,在採集證據的過程中,她的內在逐漸崩毀著,靈魂一點一滴地死去,我彷彿可以想像自己也在那個屋子裡,如同過往的我,盡心盡力地完成計畫表上的每一個項目,但我逐漸在死去,無可遏制地,一點一滴地殘殺著自己的內在與靈魂。我無法告訴別人,我在死去,我很痛苦,我逐漸崩塌著,甚至已經無法安適地存活,我需要一個出口,一個可以逃出去的可能。女探員以死來完成這件事,我的朋友用的是酒精,而我則是眼淚。

我是否比她們更幸運?但這是否也是種不幸?

我問那位朋友:「妳還喝酒嗎?」她說:「還是喝,但不是像從前那樣,妳懂吧?」我點頭:「妳是怎麼走出去的?」她微笑,非常清朗而潔淨地微笑:「呼吸,每一次都慢慢地呼吸,妳就會開始感覺自己還活著。」

出院後,我試著調整自己的呼吸。我明白她所說的「呼吸」並不是指呼吸這件事,而是透過呼吸的動作感受自己仍然存活。我學著把行事曆收在櫃子的深處,移除記錄待辦項目的APP,試著將時間放在時間的外圍,將生活放回時間的內裡。

我慢慢地吃飯、喝水,發現食物與水原來有我從未懂得的味道;我開始慢跑,做瑜伽,學習呼吸的方式;我反覆閱讀同一段喜歡的句子,重複聽同一首能讓我流出眼淚的歌,並且開始專注書寫每日的生活,而不再是刻意安排明日的行程。每一次感到寒冷,體內氣流開始竄動時,我便會靜下身軀,閉上雙眼,慢慢、慢慢地呼吸,尋找感覺自己仍然活著的節奏。

出院至今近三年了,我不知道自己改變了多少,或許人無法完全擺脫過去的自己,那是於成長過程中所建構出的生活模式。我只能學習與時間相處,與眼淚共活,與曾經傷痕累累的自己共生。

我們的身體其實比我們更理解自己,我們的情緒、思想、肉體都比我們更懂得我們,只是我們不斷地用各種方法欺騙自己,以為可以規畫一切,掌握所有,甚至控制自我,並且不斷地對自己說:「我很好,我可以,我不怕,我做得到。」但事實上我們並非如此,也不需如此。

當這個世界充滿了各種正向思考,教導我們必須樂觀面對事物,抱持積極的心態,完成各種期待,否則我們就是失敗者時,沒有人告訴我們,負面的思考、悲觀的情緒、消極的狀態,失望的發生,失敗者的價值,其實也是一種救贖,人必須擁有它們,否則無法取得平衡。

一個不存在黑暗面的人是沒有出口的,傷痛與眼淚也可以是良藥。

我仍時常想起在會議室裡失控落淚的自己,那是蓄積了近四十年的眼淚,在某一個時刻,壓力到達極限的時候,身體幫我開闢了一個出口,試著讓悲傷傾洩出來,否則我可能將走上絕路。那個不斷哭泣、呼吼出聲,將最醜陋一面展現於眾人前的我,也許在外人看來如此恥辱不堪,所有人勢必至今仍議論著我是不是精神崩潰,為我編寫八卦故事,但唯有我自己明白,我的生命在那一刻覓得了出路,我的身體在最危急關鍵的時候拯救了我。

「在那個瞬間,我應該是幸福的,只因眼淚的重量變得很輕很輕,而我被自己徹底釋放了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

★本文摘自皇冠出版《只說給你聽》,作者陳曉唯。你說,他聽,陳曉唯最新作品「我深信日常是生命裡最美好的奇蹟。我想寫的是我們於日常生活中所見所聞,卻又不曾真正聞問之人的故事。故事是一面鏡子,一種對映。希望讀者能透過閱讀這些故事,傾聽他者與自己內在的聲音,並看見他者與自己曾有過的傷痕,以之作為辨識,於彼此的生命經緯中找到安身立命之處。」

讀者迴響