文/吳念真

那些膚色比臺北人深一些的孩子們

那天我們進去的時候,一個矮個子的服務生正被其他人圍剿,好像是點錯菜又搶了別人先點的東西, 師兄們不但罵,甚至還輪番用「五斤枷」敲他的頭,他一直用手護著,卻一直被掰開, 然後我們聽到他帶著哭聲重複地說:「他們都說日本話,我哪聽得懂?我哪聽得懂?」

一九六九年秋天,在失學兩年之後,我終於有機會重回學校。白天工作,晚上則進補校念高中普通科,開始了之後包括五年大學夜間部在內,長達八年的工讀生活。

當時的薪水比起兩年前第一份工作的三百塊當然多出許多,不過同時卻也增加了房租和學費的開銷,因此並沒有寬裕多少,但精神上倒是挺高昂而且滿足,因為當時曾經那麼單純地相信著,只要可以繼續讀書,未來就不會沒有希望。

那時候我租雅房住在吳興街,隔壁的室友來自恆春,和我同年「同命」,也是初中畢業之後就來臺北工作,一樣半工半讀,只是不同學校不同科,他念的是電子。

恆春仔喜歡看棒球,我喜歡看電影,所以星期假日兩個窮小子的娛樂不是去市立棒球場看免費的比賽,就是去附近的「青康」看電影。

像不像兩年前的我們? 青康在敦化北路幼獅電臺隔壁,設備很陽春,當時一張票七塊錢,兩部電影連續放,而且不清場,所以一旦遇到喜歡的電影,我們通常會連續看兩遍,一連看四場,從進場時的豔陽高照看到出場時的滿天星斗,加上劇情畫面仍在眼前持續停留,於是出了戲院的剎那,經常會有一種恍如隔世、不知身在何處的虛無感。

喜歡電影卻很少去西門町的首輪戲院看,因為票價對我們來說太貴了,一場首輪可以看五、六場青康,所以「哪天口袋有錢,我們一定要去西門町看電影、吃西餐」成了恆春仔的口頭禪。

如果沒記錯的話,後來好像是《屋頂上的提琴手》這部電影上演的時候吧,兩個人同時都聽彼此的同學說好看,加上月初剛領錢,於是就在某個星期天,兩個已經耐不住焦望的小子,心一橫就往西門町闖。

電影看完,恆春仔卻忘了那個始終念茲在茲的,吃西餐的願望,反而問我:「要不要去吃快餐?」然後我們進了一家日式食堂,叫作「美觀園」。

當年的美觀園真是大眾化到一種近乎草莽的程度,服務生是一群年齡和我們相近的孩子,經常毫無顧忌地一邊招呼客人一邊彼此吵嘴,有時候甚至是站在客人身邊也能一轉頭一連串的髒話罵出口,而客人似乎也習慣了,絕不會誤以為是在幹譙他們。

那天我們進去的時候,一個矮個子的服務生正被其他人圍剿,好像是點錯菜又搶了別人先點的東西,師兄們不但罵,甚至還輪番用「五斤枷」敲他的頭。他一直用手護著,卻一直被掰開,然後我們聽到他帶著哭聲重複地說:「他們都說日本話,我哪聽得懂?我哪聽得懂?」而師兄們也學他的哭腔重複地說:「啊你是頭殼裝屎!頭殼裝屎!」

後來領班下樓罵人了,所有人才散開,而男孩認命地走到我們的桌邊來。 他把菜單拿給我們看,然後安靜地站在那邊用袖子擦眼淚。他穿著一件拆去學號的中學舊夾克,一條油漬斑駁的卡其學生褲,腳上是髒兮兮的藍白拖,而頭髮一看就是從光頭直接竄長的模樣。

我在等曾經來過幾次的恆春仔點菜,沒想到他卻一直偷偷地瞄著那男孩。男孩一直低頭摳著指縫,並且斷續抽咽著,好久之後才突然回魂一般,沙啞地問我們吃什麼。

「快餐兩份。」恆春仔說。 男孩一聽竟然稍稍笑了起來,說:「這個最簡單!」然後便很有自信地走向櫃檯,一邊大聲地喊道:「八番,lunch兩份!」

恆春仔看看我,忽然說:「像不像兩年前的我們?」 像。 兩年前的我們也是這樣,頭髮長長了,天氣轉涼之後把包袱裡的學校夾克翻出來,仔細地用刀片把繡在上頭的學號挑掉之後穿起來。

卡其褲、藍夾克、膚色比臺北人來得深一些的孩子們分布在城市的各個角落,在鐵工廠、在修車間,在水電行⋯⋯在師傅的咒罵聲中慢慢成長。

美觀園還在,但男孩都老了

著名的美觀園快餐來了,用模子蓋出來的船型白飯,一大坨切得細細的高麗菜絲覆蓋著一片炸得金黃並且塗著番茄醬的豬排,旁邊則是圓形的ham一片,上頭一坨美乃滋,正好可以和著高麗菜絲吃。

點其他餐服務生送來的餐具是筷子,而快餐卻是送刀叉。我們笨拙地切著豬排,把盤子切得吱吱響。

「我們吃日本料理順便吃西餐!」恆春仔得意地說,嘴邊一圈美乃滋。 由儉入奢易、由奢入儉難,果真如此。之後每個月初領薪水,看一場首輪電影、吃一次美觀園的快餐取代了米粉湯,成為另一個階段自我慰勞的儀式。

西門町還在,美觀園還在,快餐的樣子也幾十年都沒變,不在的是往日的青春,以及當時那麼單純而美好的信念:只要可以繼續讀書,未來就不會沒有希望⋯⋯ 當然那些穿著藍夾克、卡其褲、一頭亂髮的男孩也都不在了。 他們都老了。

魚丸與虱目魚,最初與最後

他拿著筷子的手沾滿泥巴,或許是推車用力過度吧, 整隻手不自主地顫動著,眼睛看著遠方,沒有表情地不停咀嚼著, 好久之後才似乎想起什麼,轉頭看我,然後夾起一塊肉伸向我⋯⋯

歲末年終,或許如早年一些老人家說的,是一個奇怪的「關卡」。某年冬天,在短短十幾天裡,竟然有幾位長輩前後離開,其中還包括我初中時候的音樂老師李泰祥先生。

看著攤在桌上的幾份訃聞,忽然想起父親。 比起享壽七十五到八十幾的這些長輩們,父親離開得好像太早了些。他六十二歲走的,正是我寫這篇文字時的年紀。 而且,比起這些長輩的孩子幫他們寫下的生命經歷,父親的一生似乎顯得貧乏空虛。

記得他過世時,原本也想和別人一樣,幫他寫一段「生平事略」,但也在那個當下才發現,自己和他好像一點都不熟,因為他從沒主動跟我們說過他的人生點滴,而我們好像也不曾問過。

這彷彿是臺灣很多上一代父母跟子女之間永恆的遺憾,因為他們似乎不習慣、不懂得,甚至羞於「親密」—不管在語言或行為上。

或許因為這樣,所以跟弟妹一說起和父親相關的印象時,似乎都是個人的經驗或感受,很少有大家都同時在場的「共同記憶」,而且奇怪的是,多數都和食物有關。

▲那個年代的回憶多與食物有關/示意圖/取自免費圖庫pixabay

不過,慢慢地似乎也都明白,在那個貧乏的年代,一個不會表達情感的父親,能讓他的孩子們感受並牢記他少數關心與愛的「證據」,無非就是最簡單、直接的和吃食相關的記憶吧?

喝了湯,把魚丸留給孩子

出生時,祖父託人幫我排了八字,長大後看到時已摺痕龜裂、字跡斑駁,只依稀看出「大運起三歲」及「三奇蓋頂」這幾個字。研究過命理的朋友說,「大運起三歲」的另一個意思是,從三歲開始就會記得某些事。

或許是這樣吧,母親在世的時候,幾次跟她印證我腦袋裡殘存的一些過往影像時,她總會露出不可置信的表情說:「怎麼可能?那時候你才多大?你怎會記得?」 比如對父親最早的記憶,是一個穿著有點像軍裝也像學生制服的人逆光站在門口,他的背後是夏天傍晚時分的陽光和遠處山嶺昏黃的顏色。

那個人打開便當盒,用筷子戳起一顆白色的丸子,搖晃著,誘引我走向他,然後我咬了一口那顆丸子,覺得那味道真好!吃完之後,那個人笑著,又從便當裡戳起另一顆來,吃完之後或許不過癮吧,我哭了,可是那個人還是在笑。

這個宛如夢境一般的畫面,曾經求證於母親,記得她同樣無法置信地說:「怎麼可能?你哪會記得?」 那時候我才三歲多,父親大約二十六、七歲,政府召集這批出生於日本時代、而當時已超過徵兵年齡的人進行「國民兵」訓練。

暑假時每天一早,父親帶著便當翻過山到九份國小報到受訓,午餐時,這群參訓的人會到市場的麵店叫一碗湯配便當,父親通常只喝湯,而把魚丸留在便當盒裡,帶回來給他的孩子。

▲父親總把魚丸留給孩子/示意圖/翻攝自維基百科

之後曾在父親留下的少數照片裡,看到上頭寫著「瑞芳地區國民兵訓練結業紀念」的一張,裡頭一群人背著槍、戴著船型帽,穿著就跟記憶裡那個搖晃著魚丸的人一樣的制服,都朝鏡頭笑著。

不過當我看到這張照片時,上面好幾個人的頭頂上,都有小小的、不同墨色的×字記號,我問父親這個記號代表什麼?當時才四十來歲的父親說:「已經過世的人。」

他還記得那些人的名字,以及他們過世的原因,包括災變、生病和自殺。 我沒問的是,這些人當時是否曾經和他一樣,把湯喝了,而把魚丸留給他們的孩子?

泥巴和汗水交織的背影

我們兄弟姊妹總共五個人,最小的妹妹出生那年,有個大颱風侵襲北部,村子裡很多房子都倒了。當時金礦業已經蕭條一陣子,許多已經失業很久而今連房子都沒了的人,乾脆死心地放棄一切,離開這個曾經繁盛一時的村落到外頭謀生。

也不知是幸或不幸,那次颱風我家只倒了煙囪,父親雖然也失業了一陣子,但最後找到一個推礦車的工作,所以沒在那個「移民潮」的巔峰離開。

一位採礦師傅「淪落」為只靠力氣而完全不需專業技術的礦車工的那種失落感,我們要到很久之後才能體會,當時只覺得父親的脾氣變得沉默,甚至暴躁易怒。

▲父親從採礦師傅淪為只靠力氣的礦車工/示意圖/翻攝自維基百科

每天下工後、晚餐前,他總是要我們到雜貨店賒一些黑糖、麵線回來,然後默默地坐在門口,等我們幫他弄好黑糖拌麵線後,自己大口大口地吞食,也不管屋裡的孩子們都流著口水看著。

那時候我已經大了,每回去雜貨店賒東西時總會想:「都這麼窮了,你還要賒帳吃這麼好的?」 當然同樣要到很久之後才懂,那是一個人在體力耗盡之後最快速的熱量補充,也才懂為什麼他都在那碗麵線吃完之後,整個表情才會稍稍舒緩,才會用比較溫和的口氣跟我們說話。

記得某個星期天,豬肉販子竟然不請自來地把擔子挑到我家門口,然後從擔子裡拎出一塊三層肉,說是父親買的,並且交代我把肉切塊用醬油滷一滷,中午裝便當送到坑口去。

我問肉販說:「是買的,還是賒的?」 他的回答是:「大人的事,小孩不要問!」 是賒的。我當然懂。

那天,除了依照囑咐把肉切塊去滷之外,我「惡向膽邊生」地偷偷留下了一小段,把它切得很薄很薄,和肉塊一起滷熟之後,分給圍在灶邊的弟妹們一人兩片,也給在採石場打工的母親留了幾片。

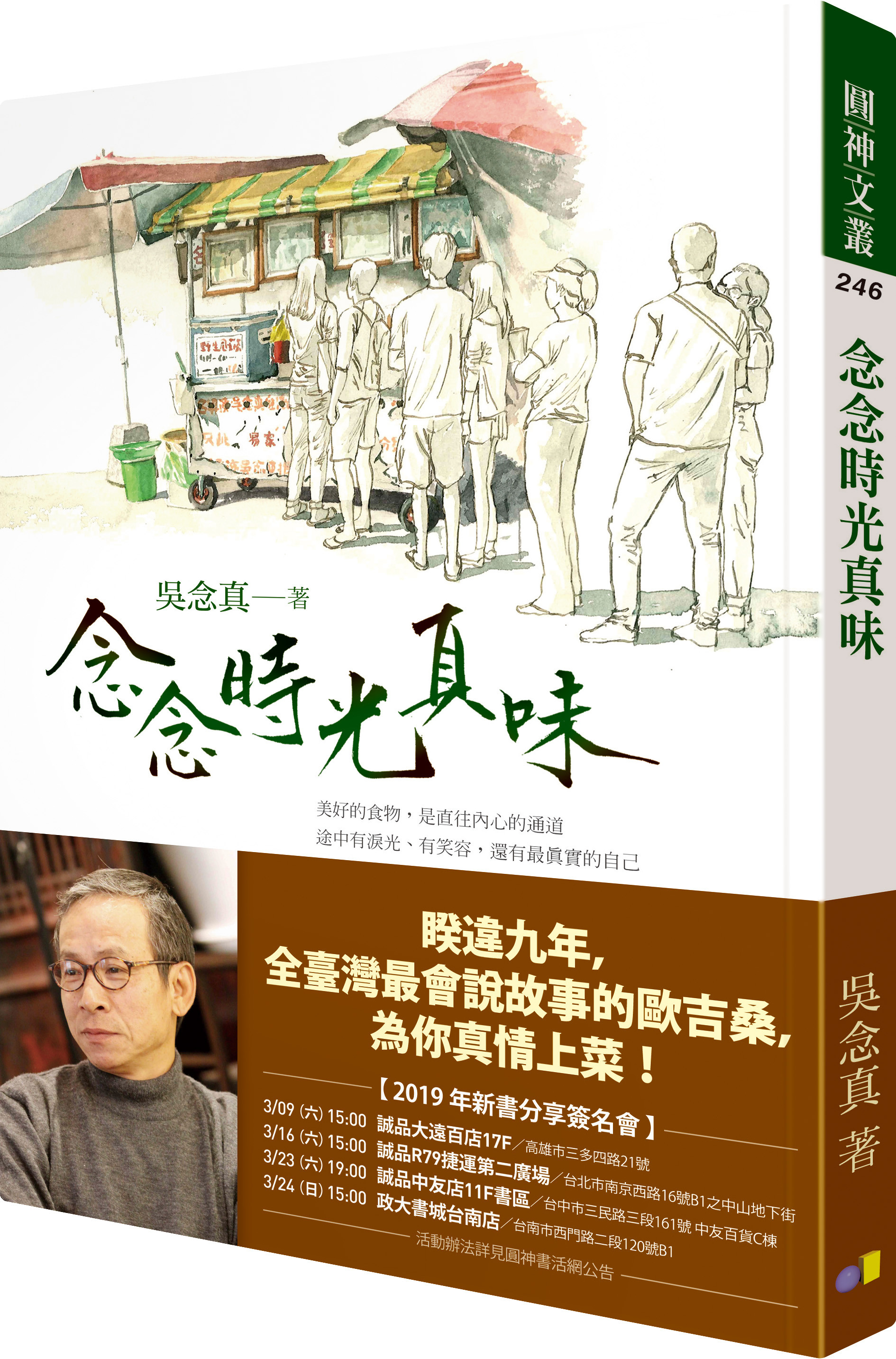

▲圖/圓神出版提供,請勿隨意翻拍,以免侵權。

當時心裡想的是:「也不能一直只有你吃好料的吧?」 中午看著父親蹣跚地推著裝滿廢石的礦車出坑,他一看到我便迫不及待地把礦車停了下來,然後像幾天沒吃飯似地,手也沒洗就打開裝肉的小鋁罐,把肉汁往便當裡的白飯澆,接著大口大口地扒起飯來。

他拿著筷子的手沾滿泥巴,或許是推車用力過度吧,整隻手不自主地顫動著,眼睛看著遠方,沒有表情地不停咀嚼著,好久之後才似乎想起什麼,轉頭看我,然後夾起一塊肉伸向我,說:「你們也很久都沒有吃到油腥了哦?」

我嘴裡含著肉,鼻頭一陣酸,然後聽見父親說:「剩下的⋯⋯帶回去分給弟弟妹妹吃。」 之後他繼續大口大口地扒著飯,不知道他的兒子正在背後看著他,看著他工作服上泥巴和汗水交織而成的斑駁痕跡,以及他仍顫動不已的手。

煮給父親的最後一道菜

父親晚年(其實一點也不「晚」吧?)除了礦工職業病「矽肺」之外,同時也有糖尿病,頻頻進出醫院。矽肺會喘,體力耗費大,需要高熱量的食物補充,而糖尿病偏偏得節制飲食,因此他經常為了三餐能吃什麼、不能吃什麼,和母親鬧彆扭。

有一回,他再度住進醫院,我去跟母親換班照料,晚餐送來的時候,他只看了一眼就一把推開,說:「再餓⋯⋯看到這些東西就飽!」 我問說:「那你現在最想吃什麼?」 他沉默了好久之後,才有點靦腆地、小聲地說:「可以下飯的就好⋯⋯像那種用醬油滷得爛爛的、鹹鹹的三層肉⋯⋯」

當晚回家跟當過護士的太太說起父親的渴望,她說三層肉不好吧?但如果是魚說不定還可以。 於是第二天,我買了一條父親喜歡的虱目魚,切塊後,用蔥、薑和醬油滷了帶到醫院去。

午餐時間,我把病床邊的布幔拉了起來,以免護理人員看到彼此難堪,然後坐在床邊看著父親就著那些魚大口大口地扒著飯,看到他拿著筷子的手微微地抖動著,一如當年在坑口。

只是這回他沒跟我說:「剩下的帶回去分給弟弟妹妹吃!」他說的反而是:「剩下的⋯⋯幫我收好,不要讓護士小姐看到⋯⋯晚上我還可以吃!」

當時不知道,那就是這輩子我煮給父親的最後一道菜。 最初與最後通常最難忘,一如我記得和父親第一次與最後一次一起看的電影,分別是《愛染桂》和《東京世運會》一樣。

我記得這道滷虱目魚,就像記得當年魚丸的滋味,以及他搖晃著魚丸要我靠近的樣子。

作者: 吳念真

本文由 圓神文化 授權轉載

未經授權,請勿轉載