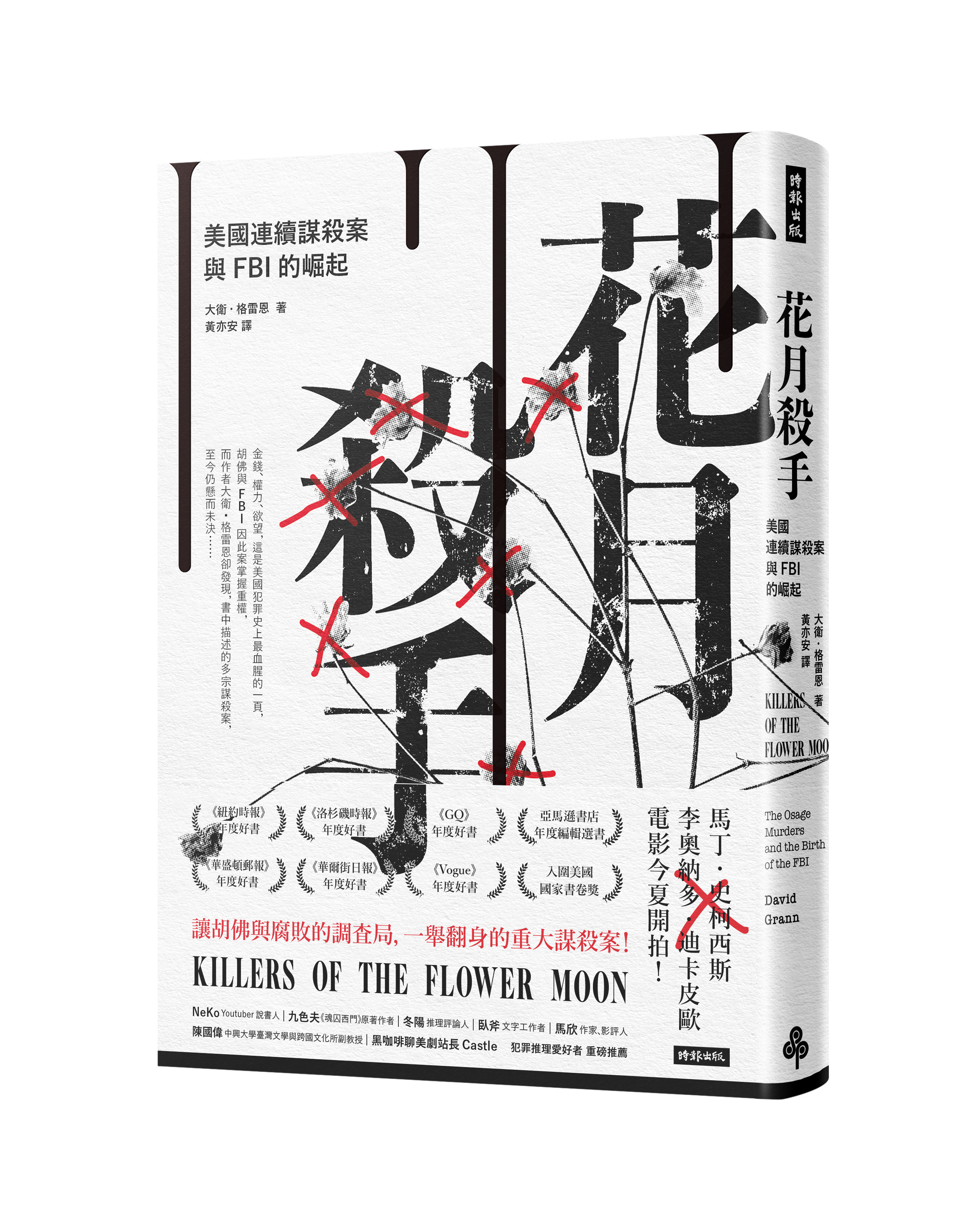

文/大衛‧格雷恩(David Grann,《紐約客》得獎專欄作家)

譯/黃亦安

對莫莉來說,五月二十一日本該是美好的一天。她平日喜歡廣設宴席,那天也正要舉辦一場小型午宴。更完衣後,她把孩子們都餵飽。牛仔的耳朵經常發疼,她會對他的耳朵吹氣,直到他停止哭泣。莫莉將整個家打理得一絲不苟。她對僕人下達指令,所有人都忙進忙出,除了莉茲以外,因為她病倒了,只能躺在床上。

莫莉要歐內斯特打給安娜,看她是否能過來幫忙接替照顧莉茲。身為家中最年長的孩子,安娜在母親眼中總是有著特殊的地位。雖然照顧莉茲的是莫莉,但母親寵溺的卻是性情暴烈的安娜。

歐內斯特告訴安娜她的母親需要她,她便答應坐計程車直接過去。她在不久後抵達,腳上踏著亮紅色的鞋子,身著裙子和一條相襯的印第安毯,手中還拿著鱷魚皮手提包。進門之前,她匆忙梳好被風吹亂的頭髮、在臉上撲粉。但是,莫莉還是注意到她步伐踉蹌、口齒不清──安娜喝醉了。

莫莉無法掩飾她的不悅。有些客人已經到了。其中有歐內斯特的兩位兄弟,布萊恩(Bryan)和賀拉斯‧勃克哈特(Horace Burkhart)。他們被黑金誘來歐塞奇郡,常常在哈爾的農場幫忙。歐內斯特一位對印第安人抱有種族歧視的姑姑也來了。莫莉現在最不需要的是看到安娜引發事端。

▲莫莉平常必須打理家中的一切。(圖/時報出版授權提供,下同。)

安娜用腳將鞋子脫掉,開始吵吵嚷嚷起來。她從手提包裡拿出酒瓶,打開瓶蓋,一股私釀威士忌的辛辣酒味立刻竄出來。安娜堅稱她得在當局逮到她之前把酒喝完──當時,全國性禁酒令已經施行了一年,並請在場的賓客也來一口她心目中最棒的私釀酒。

莫莉知道安娜最近相當心煩意亂。她前陣子離了婚,前夫是一位經營租車行的拓墾者奧達‧布朗(Oda Brown)。離婚之後,安娜就越來越常待在保留區裡喧鬧的新興城鎮。為了提供油田工人住宿和娛樂,這些市鎮如雨後春筍冒出來,像是噓炮鎮(Whizbang)。人們都說那裡的人整天小便(whiz),整晚打炮(bang)。

「在這裡可以找到所有放蕩和邪惡的勢力。」一位美國政府官員如此描述,「賭博、酗酒、通姦、說謊、偷竊、謀殺。」安娜被那些藏在街尾暗處的地方給迷住了──外表看似正派的建築,但裡面有著許多隱藏的小房間,放滿了私釀酒閃閃發亮的瓶子。後來,安娜的一位僕人告訴當局,她喝很多威士忌,也「和白人做出不檢點的事」。

在莫莉家,安娜開始和歐內斯特的小弟布萊恩調情──她有時候會跟他約會。布萊恩是個比歐內斯特更為陰沉的人,一雙帶有黃色斑點的雙眼高深莫測,逐漸稀疏的頭髮梳向腦後。一位認識他的執法人員形容他是個小麻煩。午宴期間,布萊恩邀一名女僕晚上跟他去跳舞,安娜便對他說,如果他和別的女人亂搞,她就會殺了他。

同時間,歐內斯特的姑姑正用所有人都聽得到的聲音喃喃自語,說她姪子娶了一個紅皮膚人,讓她感到有多羞恥。對莫莉來說,要不著痕跡地反擊很簡單,因為其中一個服侍那位姑姑的正是白人──這便足以提醒她這個城鎮裡的社會階級是怎麼回事。

安娜繼續大吵大鬧。她和客人吵架,和她母親吵架,和莫莉吵架。「她不停喝酒、爭吵。」一位僕人告訴當局,「我聽不懂她說的語言,但他們是在吵架沒錯。」這位僕人補充,「他們和安娜吵得很凶,我很害怕。」

當天晚上,莫莉打算留在家照顧母親,讓歐內斯特帶賓客去西北分五哩外的費爾法克斯鎮,和哈爾會合,並觀賞巡迴歌舞劇《難為了父親》(Bringing Up Father)。這齣歌舞劇講的是一位窮困的愛爾蘭移民在贏得百萬賽馬賭金之後,努力融入上流社會的故事。布萊恩戴著一頂牛仔帽,一雙貓眼從帽簷下向外窺視。他提議幫忙載安娜回家。

▲安娜突然失蹤,歐內斯特和莫莉保證,安娜很快就會回家。

在他們離開之前,莫莉將安娜的衣服洗淨,給她吃點東西,並確保安娜已經足夠清醒,能多少讓莫莉看到姊姊原本開朗迷人的一面。她們一起度過了一個平靜和與彼此和解的片刻。接著,安娜向她道別,微笑中閃現一抹金牙的光芒。

隨著每一晚過去,莫莉越來越焦慮。布萊恩堅稱他那天晚上直接把安娜送到家,在看歌舞劇之前讓她在家門下車。過了三個晚上後,莫莉以她溫和但強而有力的一貫態度,要每個人開始行動。她派歐內斯特去安娜家查看。他搖動安娜家的前門門把──是鎖上的。從窗戶看去,屋內一片黑暗,毫無動靜。

歐內斯特在炎熱的氣溫中站在原地。幾天之前,一場清涼的雨洗淨了地面,但接下來烈日毫不留情地從櫟樹之間曝晒大地。在這個時節,熱氣讓草原面目模糊,高草在腳下發出碎裂的聲響。在遠處閃動的光之間,可以看到鑽油塔骷髏般的井架。

安娜的女管家就住在隔壁,她一出來,歐內斯特便問她:「你知道安娜去哪了嗎?」

那位僕人回答,她在下雨之前去了安娜家,把窗戶關好。「我怕雨會打進屋子裡。」她解釋。但門是鎖著的,安娜也不見蹤影。她消失了。

安娜失蹤的消息傳遍所有新興城鎮,每戶人家、每間商店都知道了。另一位歐塞奇人查爾斯‧懷特霍恩(Charles Whitehorn)在安娜失蹤的一個禮拜前,也失去了蹤影。這個消息讓所有人更加不安。三十歲的懷特霍恩為人和善又機智風趣,妻子則是一位擁有一半白人、一半夏安族(Cheyenne)血統的女子。一篇當地報導描述他「在白人和他的族人之間,都相當受歡迎」。五月十四日,他離開位在保留區西南方的家,前往帕赫斯卡。他再也沒有回來。

儘管如此,莫莉還是有保持鎮定的理由。如果安娜在布萊恩送她回去之後,又偷溜出家門、前往奧克拉荷馬市,或是跨越州界,跑到五光十色的堪薩斯城(Kansas City)。她可能在喜歡的爵士酒吧裡跳舞,對身後的一團混亂渾然不覺。就算她遇上麻煩,她也知道該怎麼保護自己──她通常都會在鱷魚皮手提包裡放一把小手槍。歐內斯特向莫莉保證,她很快就會回家的。

安娜消失的一個星期後,在帕赫斯卡市中心北方一哩處的山丘上,一位石油工人發現某樣東西從油井起重機底部的灌木叢中露出來。那位工人走上前查看。那是一具腐爛的屍體,在雙眼之間有兩個彈孔。死者是被處決式的手法槍殺。

山坡上又熱又吵。鑽頭鑿穿石灰岩層,震動了大地;起重機來來回回擺盪爪子般的巨臂。其他人圍繞在已經嚴重腐爛到無法辨識身分的屍體旁。其中一個口袋放了一封信。有人把信拿出來,撫平摺痕,讀了其中的內容。那封信的收信人是查爾斯‧懷特霍恩,他們這才知道死者是誰。

▲圖為莫莉(右)和她的姊妹安娜(中間)及米妮。

差不多同一時間,一個男子在費爾法克斯附近的三哩溪獵松鼠,同行的有他的青少年兒子和一位朋友。當兩個大人停在溪邊取水喝時,男孩發現了一隻松鼠,便扣下扳機。一陣熱流和火光閃過,男孩看著中槍的松鼠了無生氣地摔落溪谷邊緣。

他向前追去,爬下樹木繁茂的陡峭斜坡,來到溪溝之中,這裡的空氣濃濁,他聽得到潺潺溪水的細語。他找到松鼠,把牠撿起來。然後他尖叫:「噢爸爸!」他父親趕到時,男孩已經爬到一顆石頭上。他手比向滿是青苔的溪邊,說:「一個死人。」

那具腫脹、腐爛的屍體看起來是個美國印第安女人。她面朝上躺著,頭髮纏著泥漿,空洞的雙眼望向天空。蛆蟲正在啃食屍體。

三人匆匆離開溪谷,駕著馬車衝過大草原,捲起漫天塵土。他們來到費爾法克斯鎮的大街,沒找到任何執法人員,便來到大丘貿易公司(Big Hill Trading Company)──一間大型雜貨店,同時也兼營殯葬業務。他們告訴老闆史考特‧馬西斯(Scott Mathis)發生了什麼事,他便要底下的葬儀人員帶幾個人到溪邊去。

他們把屍體滾到馬車座墊上,再用繩子拖到溪谷上方,放到櫟樹樹蔭下的木箱裡。葬儀人員把鹽和冰塊蓋在發脹的屍體上,屍體立刻萎縮,彷彿最後一口氣洩了出來。葬儀人員試著判斷這個女人究竟是不是安娜‧布朗,因為他認識她。「屍體已經腐爛,腫脹到幾乎要爆開來了,還散發著惡臭。」他後來回憶道,並補充,「就跟黑鬼一樣黑。」

他和其他人都沒辦法辨識死者的身分。但負責處理安娜財務的馬西斯聯絡了莫莉,而她便領著一群人嚴肅地前往溪邊──有歐內斯特、布萊恩、莫莉的妹妹麗塔(Rita)、麗塔的丈夫比爾‧史密斯(Bill Smith)。許多認識安娜的人都跟在他們身後,包括那些抱著病態好奇心的人。凱爾西‧莫里森(Kelsie Morrison)是郡裡最惡名昭彰的私酒販和毒販,他也帶著他的歐塞奇妻子來了。

莫莉和麗塔抵達現場,走近那具屍體。惡臭沖天,禿鷹不祥地在空中盤旋。莫莉和麗塔很難斷定那是不是安娜的臉──因為那張臉幾乎什麼都不剩──但她們認出了她的印第安披毯和莫莉幫她洗過的衣服。麗塔的丈夫比爾拿樹枝撥開她的嘴,然後他們看見了安娜牙齒上的黃金填充物。「這肯定是安娜。」比爾說。

麗塔開始哭泣,她丈夫便把她帶開。最後,莫莉終於無聲地說了「是」──是,那是安娜。在整個家族中,莫莉總是保持沉著鎮定的態度。現在,她和歐內斯特離開溪邊,將第一道黑暗的徵兆留在身後──一個不只會摧毀她的家庭、還會摧毀她整個部族的黑暗。

作者:大衛‧格雷恩

譯者: 黃亦安

本文由 時報出版 授權轉載

未經授權,請勿轉載

延伸影音...