文/丘引

倖存者面臨的困境

第二次世界大戰尾聲時,納粹在波蘭東部蓋了三座滅絕營,其中之一就是索比布爾集中營,納粹在這裡殺掉十六萬七千名猶太人。一九四三年十月,集中營內的囚犯殺掉十一個德國看守者,有三百人成功越獄,是納粹集中營最大的一次起義,後來有一百多人被抓回。

而德國納粹當時在索比布爾的做法是「逃多少,就殺多少沒逃的人」。為淹沒證據,納粹甚至挖出被一氧化碳毒氣殺死後埋掉的屍體,將骨頭碾成粉末後灑到農田當肥料。

二戰最後一個冬天,德國軍隊往西行時,為消滅所有殘暴行徑的痕跡,強迫集中營內眾多囚犯在嚴寒氣候下徒步行軍,或用鐵路貨車運送到德國和奧地利,許多猶太人不堪寒冷疲憊和饑餓在途中死亡,是為死亡之旅。

二戰結束時,歐洲有一千萬難民。其中很多難民是集中營的勞動者和囚犯,他們倖存後,卻缺乏食物和疾病纏身導致死亡;或是因饑餓太久,身體消化系統無法正常吸收食物而病死。

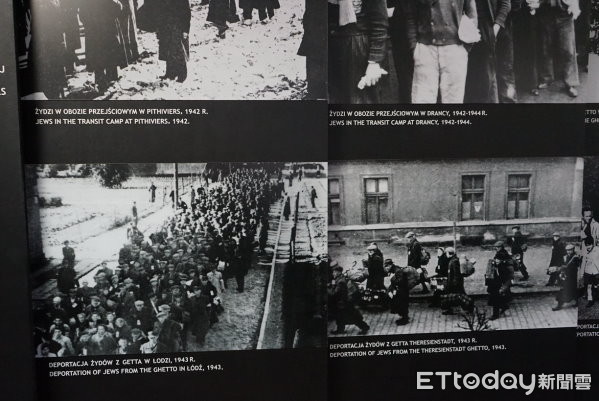

▲二戰期間,納粹德國在波蘭建造大型集中營迫害猶太人。(圖/記者譚志東攝)

成人倖存者逃過一死的原因有幾種,有的在集中營苟活;有人靠假證件活下來;有人躲藏起來;還有人在森林中活下來。他們雖然僥倖逃過滅絕,並在紅十字會和其他救援組織幫助下回家,但卻面臨很多困境,如有家歸不得,他們的朋友不見了,有的連村莊都沒了。

尤其在東歐,猶太人的車子、房子等被非猶太人趁火打劫,而那些人怕猶太人要回財物,在倖存的猶太人回來時對他們充滿敵意,因而發生了一些恐怖事件。

我的朋友托夏也回不了家,房子已被占去。她與丈夫數十年後再回去,住在祖母家的人善意並友善地讓她們進去看看和拍照,但自己的家卻緊閉,對方深恐托夏來要回房子。

如一九四六年七月四日,血祭誹謗在波蘭南部凱爾采城復活,有四十二個猶太人被殺,八十個猶太人受傷。這個事件導致十萬個猶太人逃離波蘭,許多人往西逃到美國占領區流離失所營。

從二戰結束到一九四六年夏天,有一千五百個猶太人在波蘭被殺。第二次世界大戰雖結束了,猶太人好不容易從大屠殺中脫險,解放了但不自由,因為另一波人性戰爭同時開啟。

流離失所營

盟軍解放德國占領區時發現許多集中營的倖存者,而他們的處境奇慘無比,因此戰後聯合國在歐洲設立流離失所營,暫時安置收容猶太人和其他種族的倖存者。流離失所營的四個階段是救援、救濟、康復和重建。

猶太人占流離失所者的四分之一,他們患有憂鬱症、疾病和營養不良。盟軍解放集中營和勞改營幾個月後,仍有僥倖逃脫死亡的人繼續留在這些難民營中,他們仍然在鐵絲網後面,依舊食物不足、缺乏衣服、藥品和耗材,死亡率居高不下。

臭名昭彰的貝爾根-貝爾森集中營轉變為流離失所者營地,解放後三個月內仍有二萬三千多人死亡,其中九○%是猶太人。

到一九四七年,流離失所營已有二十一萬人,其中十七萬五千人在美國的德國占領區。流離失所營的環境惡劣,食物、醫藥和用品不足。初期,倖存者仍穿著集中營的制服,甚至是德國禁衛軍的制服。

由於流離失所營按國籍排列,有時和猶太倖存者同處一個屋簷下的是在戰爭期間傷害猶太人的反猶太主義者,甚至是和納粹合作的德國人和奧地利人,對餘悸猶存的猶太人造成的創傷後遺症更是嚴重。

直到一九四五年夏天,賓州大學法學院院長哈里森到不同的流離失所營調查,並撰寫一份關於猶太人在營中遭受苦難的報告後,猶太流離失所者因而被轉移到單獨的營地,獲得一定程度的獨立,又讓猶太人選出自己的領袖,組織猶太人的所有事務,他們在流離失所營的條件才獲得改善。

後來來自捷克斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞的猶太難民加入,流離失所營地居民達到約二十五萬人的高峰。猶太人為優先安置照顧和教育兒童,流離失所營還設立幼兒園和臨時學校。

許多猶太倖存者目睹親人遭受的迫害,他們的身體和精神狀況遠比其他群體差,這些猶太人必須克服的心理障礙包括學習忘記,否則無法開創新的生活。

猶太人遭受史無前例的大屠殺災難後,一般人預期他們會報復,但根據聯合國善後救濟總署活動主任史樓羅的報告,大屠殺中倖存下來的猶太難民幾乎沒有關於報復的言論,而是渴望要回到正常人的生活。

大屠殺倖存者格林伯格在對其他倖存者的演講中說:「我們不想復仇。」倖存者最好的報復就是重建生活,最重要的是重建被撕裂的家庭、生育孩子並培養新一代猶太人,以彌補被納粹分子屠殺的人口。

當然,也有少數猶太人跨不過心理障礙,依然陷入極度痛苦中。

找不到家人的倖存者在流離失所營認識和戀愛,他們相濡以沫、互求生存,結婚共組家庭。猶太倖存者阿得樂回憶道:「猶太人將難民營小屋隔離成十個小房間給十對夫婦入住。他們渴望生活,極力克服……也要學習遺忘。」

為了遺忘過去的不幸,猶太流離失所營設立了劇院和管弦樂隊,也舉辦體育賽事,並有七十多份意第緒語報紙,收集倖存者的證詞、書面文件和為受難者舉行紀念儀式。

在爭取其成員康復的同時也為其民族生存而掙扎。不同的猶太政黨在流離失所營競相爭取猶太同胞加入陣營,大屠殺造成的創傷和來自以色列的猶太復國主義,使流離失所營充斥著猶太復國的政治氣氛。

流離失所營只是中途之家,後來多數猶太倖存者前往以色列專為移民成立的集體農場開墾或從事其他行業。他們在集體農場一起種菜、吃飯、養育孩子,頗有人民公社的樣子。三分之一倖存者去了美國,有些轉去其他國家。一九五六年,流離失所營因需求者愈來愈少而關閉。

療傷

曾擔任聯合國創始主任也是心理學家和創傷學家、並是一九七五年共同創立的大屠殺倖存者及其子女小組項目主任達涅利博士指出,大屠殺倖存者家庭出現以下四種不同模樣:麻木的家庭、受害的家庭、戰鬥的家庭及創造的家庭。

麻木的家庭不談或很少觸及大屠殺,他們的孩子們無法想像父母曾經歷的慘痛經驗,也不敢問,只想好好保護父母。如克納樂在奧斯威辛集中營度過一年多後,被送往臭名昭著並有死亡三月之稱的旅途,在冰雪路上走了三十二公里到達格萊維茨的另一個營地。

一九四五年解放後,因經歷太過痛苦,克納樂拒絕透露他的故事。往後的三十五年中,克納樂每個晚上睡覺都作惡夢,以為自己又回到奧斯威辛集中營。有一次他在惡夢中,兩個女兒說服克納樂把遭遇說出來,他的惡夢才停止。

▲從屠殺中倖存的克納樂,每個晚上都會作惡夢,以為自己又回到奧斯威辛集中營。(圖/記者譚志東攝)

受害的家庭則是普遍感到憂鬱、憂慮和不信任。他們認為快樂和自我實現是奢侈品,也害怕外面世界,怕大屠殺再次發生,並教導孩子不信任家庭圈外的人,尤其是權威人士。

戰鬥的家庭呈現的是另一種情境,父母禁止孩子有自憐、受害和弱勢出現,他們蔑視外在的一切;而創造的家庭則是尋求更高的教育、社會和政治地位、名望或財富。他們積極將大屠殺公諸於眾,以防再次發生,並確保大屠殺受害者得到應有的尊嚴對待,以及協助那些受害人。

達涅利博士道出,因為二戰大屠殺實在太殘忍、太恐怖,有些人拒絕相信大屠殺受難者說的話。

一九四四年三月二十七日,托夏被俄軍解放後輾轉到了羅馬尼亞邊界未被捲入戰爭的切爾諾夫策城(Czernowitz,現屬烏克蘭),巧遇媽媽的表妹。寄居時很多人問波蘭究竟發生什麼事,她據實以告卻無人相信那是真的。從此,托夏封嘴,不再述說在二戰的遭遇。

達涅利建議局外人可以做的就是傾聽和接納,聽聽他們的遭遇,不要以為他們說的是神話或不存在的經驗,傾聽也是幫助他們療傷。

▲奧斯威辛集中營已改為納粹大屠殺紀念館,保存當年納粹屠殺猶太人的毒氣室,以及焚燒屍體的火化爐等。(圖/記者譚志東攝)

忽視的創傷並沒有消失,心理學家和專門研究創傷學的安格里亞魯斯金大學修斯教授表示,許多大屠殺倖存者患有創傷後壓力症候群,這個症狀直到一九八○年才成為公認的病症。

二○一五年是二戰結束七十年,在奧斯威辛集中營倖存者紀念會時,有些倖存者說現在想起來還是不停地哭,那是難忘的記憶。尤其是老年痴呆症更讓如今已經垂垂老矣的猶太倖存者更加痛苦,因為短暫記憶失憶了,很久以前發生過的慘痛遭遇卻更加清晰。

社會學家和心理學家呈現的方式不同,「只有一八%的猶太倖存者需要看心理醫師。」紐約大學社會學教授哈姆瑞奇花六年走訪美國各大城,採訪三百八十個猶太倖存者之後寫出《反對所有可能性:大屠殺倖存者及他們在美國取得的成功生活》一書。

作者:丘引

本文由 時報出版 授權轉載

未經授權,請勿轉載

延伸影音...