文/溫蒂‧蜜雪兒(Wendy Mitchell)、安娜‧沃頓(Anna Wharton)

譯/盧相如

失智症會令人感到活在這世上很孤單、無依無靠,因為一切充滿了不確定感,有時候我甚至不知道今天會是怎樣的一天。我十分懷念被他人需要的感覺,所以我努力讓自己有事可忙。

一開始,我在網路的論壇上找尋志同道合的朋友,因為我毋須對他們多加解釋自己的病情。當年仍在職場工作時,我會花上大半夜的時間搜尋各類論壇的主題,試著從中尋找最符合自己心境的話題。有時,我會對某些於文章中的負面言論感到震驚,這些發言以我個人的經驗來看,簡直是曲解。

▲失智症患者真正需要的是情感上的支持,而不是特別的打造的房間 。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

我還記得有個失智症患者的女兒不了解為何母親不願住進自己特別為她打造的房間。答案再明顯不過,因為這位母親住不慣這個房間,新的房間對她而言既陌生且不帶任何情感。但論壇中其他的留言者明顯站在女兒的角色這邊,並要她只能學著去接受。不管妳怎麼做都不對,有人如此回應,但對這位女兒一點忙都幫不上,因為他們無法理解這件事背後的原因。

然而就算是專業的醫療人員也未必能夠了解失智症患者。我第一個接觸的醫生曾要我別去服用愛憶欣,因為這個藥對我一點幫助也沒有。

「如果換做生病的人是你」我說。

「當你被診斷出失智症,而目前主流的治療藥物就是愛憶欣,請問你會中斷服用這個藥嗎?」醫生被我問得啞口無言,我立刻決定要換另一個醫生。

在一場受邀的演講開始之前,曾有個聽眾向我提問,覺得失智症患者遇過「最具挑戰性的行為」是什麼?我對此感觸良多,立刻從提袋裡掏出筆,更改演說的內容,進而把重點放在醫療專業人員在照顧失智症患者時的冷淡態度,是最令他們感到沮喪的。我這麼做,是為了替失智症患者傳達心聲,因為他們很多人可能已經無法言語。

人們對此一點都不了解。

我越常經歷這些事,內心便越難過,所以我選擇站上前線,參與更多的研究計畫。我協助布拉福大學的博士候選人,自願成為研究委員會的一員,向在座兩百位護理系學生發表演說。我提醒他們,失智症患者或許不記得他們受到什麼樣的照顧,但對於照顧自己的人還是有感覺的:一個溫暖的觸摸或是微笑對他們都意義非凡。我曾參與銀行的市調研究,因為他們想要替罹患失智症的客戶提供較友善的線上服務。

▲一個溫暖的微笑,甚至是一通關心的電話對他們都意義非凡。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

我甚至參與了英國總理將於2020年前完成的「挑戰失智症宣言」計畫,此項計畫的目的在於讓英國成為在失智症研究領域與照顧體系能領先全球的國家,而非單純照顧失智症患者而已。

然而就連有些失智症相關計畫的研究者也不了解失智症。

我原先對於退休計畫的規劃如今因為這個突發疾病而告終,但是現在的我比起從前更加忙得不可開交。我把這個病稱做我的數獨—某種鍛鍊大腦邏輯的遊戲。每個星期我藉由接觸不同的環境和人們開展的對話以鍛鍊我的大腦。即使規劃一趟前往倫敦的旅程令我的大腦暈頭轉向,我還是要去做。

我有其他的選擇嗎?與其成天坐著等待退化衰老加速到來,讓這個疾病更加惡化,不如活化腦細胞,讓腦細胞的壽命延長些,不是更好?

另一個我對於每場演講邀請來者不拒的原因是:我不知道這會不會是最後一次向他人說明失智症的機會。如果幾個星期內都沒有任何計畫,將令我感到焦慮,因為失智症讓我的注意力只能關注當下。

要是我忘記了這一切該怎麼辦?這便是我對各項邀請來者不拒的原因。

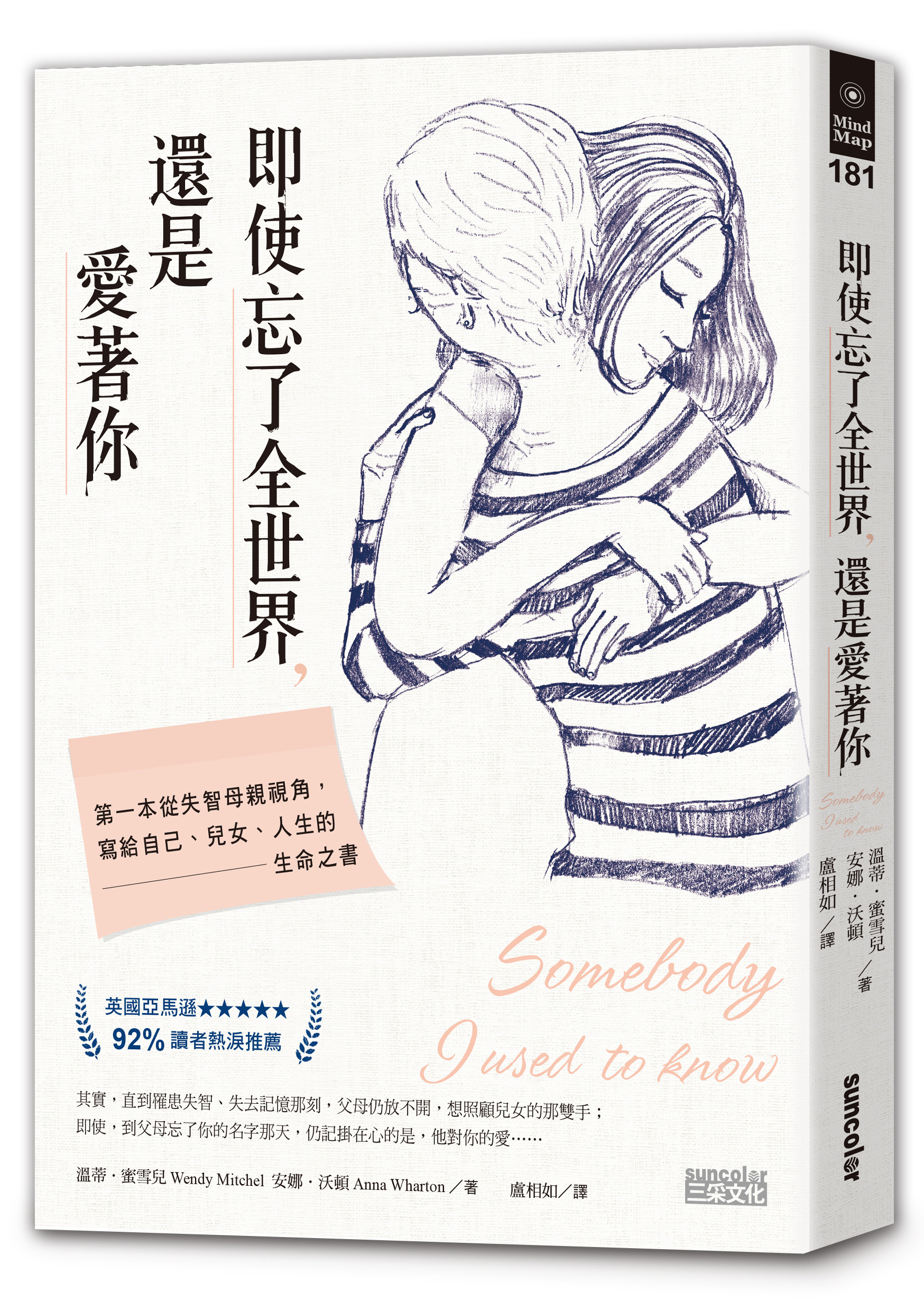

*本文摘錄自《即使忘了全世界,還是愛著你:第一本從失智母親視角,寫給自己、兒女、人生的生命之書》

作者:溫蒂‧蜜雪兒、安娜‧沃頓

譯者: 盧相如

本文由 三采文化 授權轉載

未經授權,請勿轉載