文/SME

「醫學叛徒」的微生物預言

錯誤本身並不可怕,可怕的是不願意正視錯誤本身。

維也納的中心廣場上,矗立著一座紀念雕像。高高的雕像下,環繞著天真可愛的孩子和抱著孩子的婦女。這座雕像,是為了紀念一位被尊稱為「savior of mothers(母親們的救星)」的醫生。他的發現拯救了千千萬萬個可能死在產床上的產婦。

100多年前,當他說:「是醫生們自己受污染的雙手和器械,把災難帶給了產婦。」等待著他的卻是無邊的謾罵、諷刺與迫害,47 歲的他英年早逝,在精神病院中去了天堂。他是一位平凡的產科醫生,也是一位勇敢的鬥士。他將自己發現的謬誤公之於世,並為改正這個謬誤奮鬥了一生。

▲伊格納茲.塞麥爾維斯(1818—1865)。(圖/時報出版提供,請勿隨意翻拍,以免侵權,下同。)

伊格納茲.塞麥爾維斯(Ignaz Semmelweis),來自匈牙利的產科醫生。在那個還沒有「微生物」概念的時代裡,他揭開了人類產科醫學無菌手術的序幕。

1818 年7 月1 日,塞麥爾維斯出生在美麗的匈牙利布達(現與佩斯合併為布達佩斯)。塞麥爾維斯是家中的第五個孩子,父親的生意一直紅紅火火,殷實的家境讓他從未憂心過長大後的生活。

遵從父母的意願,高中畢業後的塞麥爾維斯來到了維也納大學學習法律。聰明伶俐的他在學校裡取得了優異的成績。畢業後回到家鄉,依舊衣食不愁的他卻成天悶悶不樂。他才22歲,他不想就這樣庸庸碌碌地過完一生。

一個偶然的機會,他接觸到了醫學。醫學和法律不一樣,人體是個神祕而精巧的世界。塞麥爾維斯被深深地吸引了,他決定要學習醫學。1840 年的某天清晨,微風拂面,細雨綿綿。

塞麥爾維斯告別了父母,獨自一人踏上了離鄉的馬車。經過4年的刻苦學習,他拿到了維也納大學的醫學博士學位。在導師的推薦下,他來到了維也納總醫院,成了一名產科醫生。

他很喜歡小孩子,每當看到這些鮮活的小生命呱呱墜地,他總是感到無比欣慰。可在那個時候,有一種可怕的疾病—產褥熱,使產婦的死亡率高達20%~30%,讓這三個字如同惡魔一般令人感到恐懼。高燒、打寒戰、小腹疼痛難忍,號啕掙扎,最後產婦淒慘地離開人世,只剩下剛出生的寶寶和在一旁眼噙淚水的丈夫。

產褥熱這個詞成了籠罩在歐洲上空的巨大陰影。塞麥爾維斯所在的維也納總醫院是當地數一數二的研究型醫院,僅僅他負責的206 位產婦中,就有36 位因產褥熱而離開人世。有的產婦向他下跪,希望他能救下她的生命。

高得可怕的死亡率讓產婦們對醫院望而卻步,維也納總醫院的名聲也因此而日漸下降。有些婦女寧願在街邊小診所,甚至是家中生下孩子以後,才去醫院。

一個深秋的雨夜,又一名產婦死在了他的面前。悲慟的丈夫在一旁痛哭,剛出生的寶寶彷彿感應到了媽媽的離去,也哇哇地哭著。

塞麥爾維斯焦急地搓著手,喃喃說道:「這是我們產科醫生的責任啊⋯⋯」

實習醫生無奈地說:「沒辦法啊,我們已經努力了,這是上帝的安排。」

塞麥爾維斯堅定地說:「不,這不是命運!一定有辦法可以解決這個問題的。」

當時的醫學,只針對患者的症狀進行單獨治療。如果患者發炎了,醫生會認為是血液多了造成的腫脹,醫生就會給患者放血,甚至用水蛭把血液吸出來。患者如果發高燒,也是用類似的方法治療。倘若患者呼吸困難,那就說明空氣不流通,改善通風條件就好。可這些方法,對於患上產褥熱而瀕臨死亡的產婦一點用處都沒有,半數以上患產褥熱的產婦在幾天內便死亡了。

按照慣例,患者死亡後,醫生要對其屍體進行病理解剖,因產褥熱而死亡的患者也不例外。

在仔細地解剖了因產褥熱而死的產婦屍體後,醫生們發現在產婦的體內充滿了一種難聞的白色液體。醫生們對此提出了多種假設:難聞的氣體來自醫院,產褥熱可能與磁場有關,白色的液體是產婦腐敗的母乳,產褥熱不過是由於產婦的恐懼心理造成的。

這些不著邊際的說法當然沒辦法說服塞麥爾維斯,他決定用自己的方法,解決這個困擾醫生與產婦的難題。

他所任職的維也納總醫院的產科分為兩個科,第一科負責培訓醫學院學生,第二科則培訓助產士。令他感到不解的是,在第一科,產婦的死亡率是第二科的2~3 倍,甚至是10 倍,僅在1846 年,第一科就有451 名產婦死亡,而第二科,只有90 名產婦死亡。

困惑不解的塞麥爾維斯儘量讓兩個病房的情況保持一致—通風設備、飲食,甚至接生的姿勢,當他把所有的環節都標準化後,兩個病房的死亡率卻依然沒有變化,他做的所有嘗試都無法解釋產房死亡率差異巨大的現象。

絞盡腦汁仍一無所獲的他請了4 個月的假,去參觀另一所醫院。當他回來的時候,卻驚奇地發現,在他離開的這段日子裡,第一科產房的死亡率明顯下降了。他找不到原因,可是死亡率確實下降了。冥思苦想的塞麥爾維斯實在不明白還能有什麼原因會導致死亡率的變化。

這時候,一件意想不到的事情發生了:他的好友勒什克醫生,因為意外突然逝世。

塞麥爾維斯注意到,勒什克醫生在死亡前曾對死於產褥熱的產婦進行過屍檢,並且不慎劃破了自己的手指,而勒什克醫生死亡的症狀幾乎和那些患上產褥熱死亡的產婦一模一樣。

想到這裡,塞麥爾維斯腦中彷彿劃過一道閃電,他發現了一個被大家也被他自己所忽略的事實:第一科的醫生和實習生們常常在解剖完屍體後就來到產科查房,也經常用觸摸過屍體的手為產婦體檢,而第二科的助產士,則從未參與過屍體解體的手為產婦體檢,而第二科的助產士,則從未參與過屍體解剖。

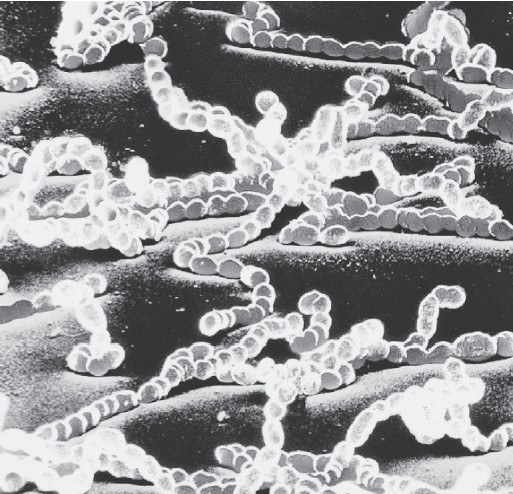

塞麥爾維斯想,或許是某種「屍體顆粒」(當時微生物學尚未發展)害死了產床上的產婦。醫院裡發生的產褥熱,或許主要是來自於醫生們自己受污染的雙手與器械,醫生沒有經過充分洗刷與消毒的雙手,將「毒物」帶給了產婦。

為了驗證他的推論,他要求第一科的所有醫生在解剖後用漂白水洗手。年輕的麗莎是第一個接受這種新方法接生的產婦,麗莎仍然發了燒,但是相對來說病情輕了很多。

塞麥爾維斯決定提高漂白水的濃度,從原來的0.1% 提高到0.5%,還將醫療器械、繃帶等都用漂白水嚴格消毒。奇蹟出現了,醫院產褥熱的病死率從18.27%降低到了0.19%。這是個令人振奮的消息,產婦們紛紛讚揚塞麥爾維斯醫生是救命恩人。

1850年,在維也納醫生公會的演講上,塞麥爾維斯報告了他的發現。他說:「我認為,正是我們產科醫生自己受污染的雙手和器械,把災難帶給了產婦⋯⋯」話音未落,本來安靜的會場裡秩序大亂,在場的醫生紛紛指責塞麥爾維斯。

頑固守舊的醫生們無法接受塞麥爾維斯的說法。他的頂頭上司,克萊因教授尤其反對他的觀點與研究工作,幾乎處處與他作對。與醫院的合約到期後,醫院拒絕與他續約。

無奈之下,他只好申請無薪的教師職位。作為醫學院的教師,他卻不能解剖屍體,只能接觸人體模型,他甚至沒有權利為他課堂上的學生頒發聽課證明(相當於學生白上了課)。

實在無法繼續在維也納生活的麥爾維斯,回到了故鄉布達。回到故鄉的他接手了布達的羅切斯醫院的產科,成了產科主任。他要求自己管轄的病房醫生和護士們嚴格執行消毒雙手與器械的要求。這使得病房產褥熱的發生率急劇下降,平均死亡率僅為0.85%。與此同時,維也納總醫院產科產婦的死亡率卻直線上升。

塞麥爾維斯也從未放棄過將自己的理論公之於眾的想法。他先是發表了3 篇論文,可論文都是用匈牙利文寫的,很難被主流醫學界看到。

1861 年,他用德文出版了《產褥熱的病原、症狀和預防》,這本書詳細地描述了他的理論與實驗,也針鋒相對地回應了那些攻擊他的言論。這本被後人稱為「科學史上最有說服力、最具革命性的作品之一」的書,當時卻遭到了反對者的壓制,幾乎所有的醫學期刊都決定不再發表他的文章。

孤獨與悲憤之下,塞麥爾維斯的言辭愈加激憤,性格變得固執好鬥,他一次次地發表公開信,一次次地批判產科的醫生,說他們是「婦女屠殺的參與者」。

1865年,精神狀態越來越不穩定的他被認為患上了精神疾病,妻子與好友將他送到了維也納的精神病院。7月,塞麥爾維斯遭到了精神病院的守衛毆打,受傷的他不幸傷口感染,半個月後,死於敗血症。

只有他的導師等寥寥幾人參加了他的葬禮,甚至他的妻子也以抱恙在身為由缺席葬禮。

然而,在他去世之後,巴斯德發展了微生物學的基礎理論。塞麥爾維斯提出的「屍體顆粒」終於能在顯微鏡下被人們看到,而在此之前,塞麥爾維斯只是憑藉著現象推斷有「屍體顆粒」(也就是細菌)的存在,並未真正觀察到「屍體顆粒」。而李斯特的論文與理論也決定性地確定了消毒的重要性,外科手術術前消毒的步驟在全世界推廣開來。

被人們稱為「醫學界叛徒」的塞麥爾維斯終於得以正名,被譽為「母親們的救星」。而被人們逼死的塞麥爾維斯更像是一位悲劇英雄。倘若能早點利用顯微鏡證明「屍體顆粒」的存在,或許他就不會落得如此悲慘的結局。

▲顯微鏡下的「屍體顆粒」。

在他的遺書裡,有這樣一段話:

「回首往事,我只能期待有一天終將消滅這種產褥感染,並用這樣的歡樂來驅散我身上的哀傷。但是天不遂人願,我不能目睹這一幸福時刻,就讓堅信這一天早晚會到來的信念作為我的臨終安慰吧。」

*本文摘錄自《怪奇科學研究所:42個腦洞大開的趣味科學故事》

作者:SME

本文由 時報出版 授權轉載

未經授權,請勿轉載